We found 4888 price guide item(s) matching your search

There are 4888 lots that match your search criteria. Subscribe now to get instant access to the full price guide service.

Click here to subscribe- List

- Grid

-

4888 item(s)/page

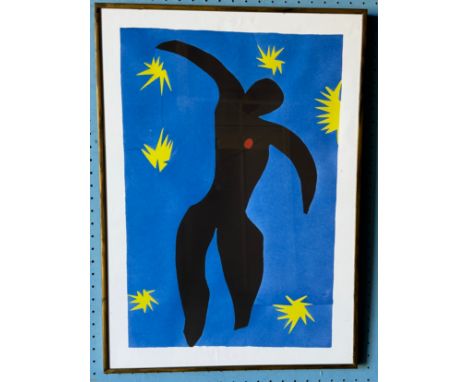

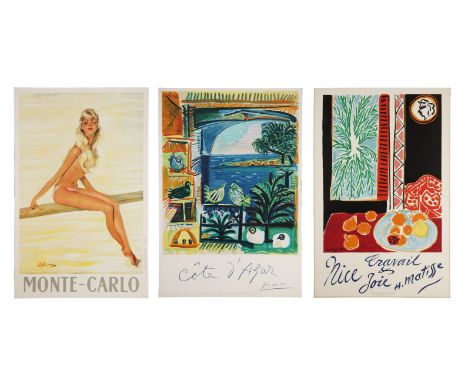

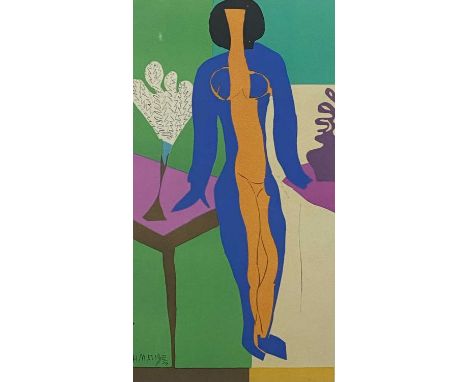

TRAVEL POSTER - Three Vintage Travel Advertising Posters by Pablo Picasso, Henri Matisse and Jean Gabriel Domergue - Three colourful vintage travel posters displaying beautiful artwork used to advertise locations including Monaco, Cote d'Azur and Nice. The Monaco poster displays artwork by Jean Gabriel Domergue of a pin-up style lady sitting on a diving board. The second poster shows art by renowned painter Pablo Picasso called Pigeons at La Californie, published by the Ministry of Transport and Public Works, France, in 1962. The final poster, "Nice Travail et Joie", shows artwork by renowned French artist Henri Matisse and was published by the Nice Tourist Office and the Mediterranean Union for Modern Art in 1947. All three were originally rolled but are now mounted on board. Dimensions (each): 100 cm x 64.5 cm (39.25" x 25.25")Condition: Very Fine+Artist: Jean Gabriel Domergue, Pablo Picasso, Henri MatisseVAT Status: M

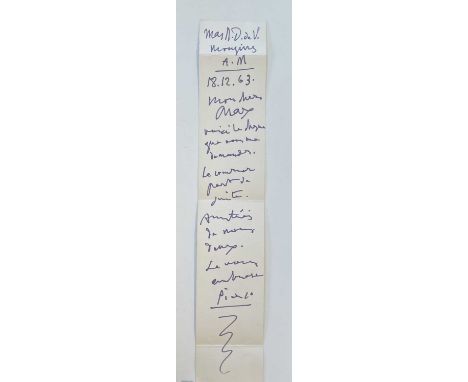

PICASSO PABLO: (1881-1973) Spanish painter, a co-founder of the Cubist movement. A wonderful, visually appealing A.L.S., Picasso, one page, slim folio (approximately 10.5 x 56.5 cm), Mas Notre-Dame-de-Vie, Mougins, Alpes Maritimes, 18th December 1963, to Max [Pellequer] (´Mon cher Max´), in French. Writing in bold purple ink on an unusual sheet of fine watermarked folding stationery, Picasso states, in full, ´Voici le chèque (n'est plus présent) que vous me demandez. Le courrier part de suite. Amitiés de nous deux. Je vous embrasse´ (Translation: ´Here is the cheque (no longer present) you asked me for. The post is going out right away. Best wishes from both of us. I kiss you´). As well as adding a paraph beneath his signature, Picasso has filled the base of the page with a simple purple spiralling squiggle, transforming the letter into a piece of artwork in its own right. About EXMax Pellequer (1903-1973) French banker and art collector who would become Picasso´s private banker, financial adviser and close friend. Pellequer assembled an important collection of artworks in the 1920s and 1930s which included a number of significant early pieces by Picasso, as well as works by Paul Cezanne, Edgar Degas, Paul Gauguin, Henri Matisse, Joan Miro and others. Almost two hundred letters from Pellequer to Picasso are preserved in the Musee National Picasso in Paris.In 1961, Picasso, who had discovered Mougins in 1936, bought Mas Notre-Dame-de-Vie from the Guinness family as a wedding present for his future wife Jacqueline. Referred to by Picasso as the ´house of my dreams´, the large villa (set in three hectares and with views over the Bay of Cannes) would be the artist´s final residence.For Picasso, everything that passed through his hands was immediately transformed into a work of art, and the present letter is no exception.

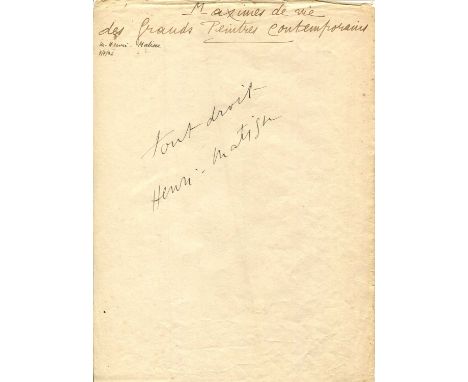

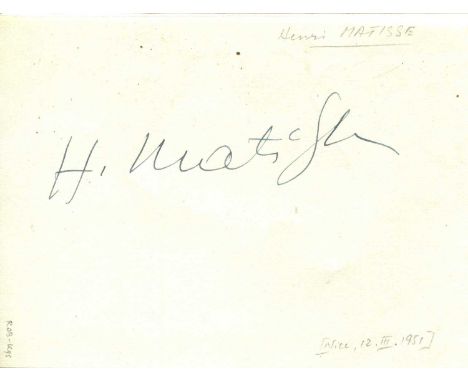

MATISSE HENRI: (1869-1954) French Painter and Artist. A.Q.S., `Henri Matisse´, one page, folio, n.p., July 1936, in French. The head of the page is annotated in the hand of a collector, stating "Maximes de vie des Grands Peintres Contemporains" ('Life Maxims of the Great Contemporary Writers"). Matisse annotates his reponse in large words and across the blank page, stating 'Tout Droit - Henri Matisse´ (Translation: "Straight Ahead - Henri Matisse") A short and concise statement by Matisse, explaining in his way what he considers a maxim of life, which is to keep on going and continue with your life and work following the path you established. Some very minor, light age toning to the edges with very small crease, otherwise G

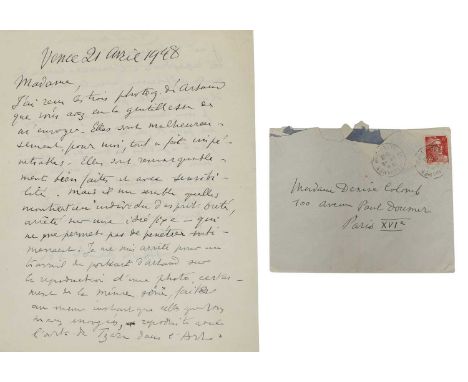

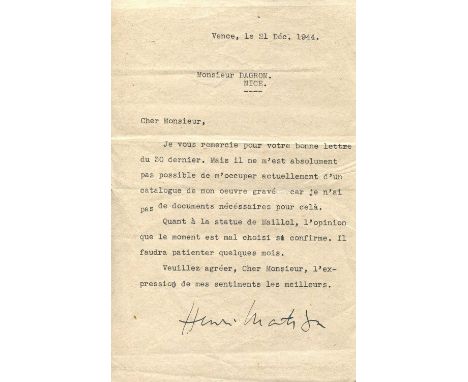

MATISSE HENRI: (1869-1954) French artist. T.L.S., Henri Matisse, one page, 8vo, Vence, 21st December 1944, to Monsieur Dagron, in French. Matisse thanks his correspondent for their kind letter, and continues ´Mais il ne m´est absolument pas possible de m´occuper actuellement d´un catalogue de mon oeuvre gravé car je n´ai pas de documents nécéssaires pour celà´ (Translation: ´However, it is absolutely impossible for me to work on a catalogue of my engraved works at present, as I do not have the necessary documents´) and also informs Dagron ´Quant à la statue de Maillol, l´opinion que le moment est mal choisi si confirme. Il faudra patienter quelques mois´ (Translation: ´As for the Maillol statue, I still believe that this is not the right time. We will have to wait a few months´). Accompanied by the original envelope. A couple of very light, minor creases, VGAristide Maillol (1861-1944) French sculptor, painter and printmaker. Maillol, whose work inspired Matisse, had died in an automobile accident in September 1944, a few months before the present letter was signed.

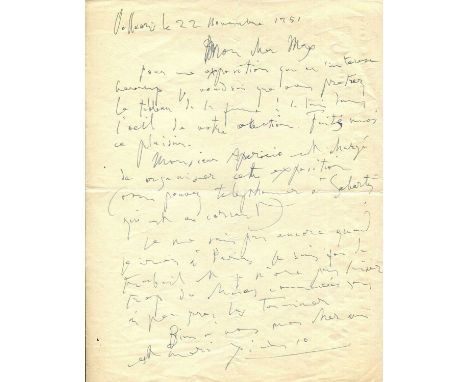

PICASSO PABLO: (1881-1973) Spanish painter, a co-founder of the Cubist movement. A good A.L.S., Picasso, one page, 4to, Vallauris (Cote d´Azur), 22nd November 1951, to Max [Pellequer] (´Mon cher Max´), in French. Picasso writes to make a request of his friend, ´Pour une exposition que m´intéresse beaucoup je voudrais que vous prétiez le tableau de la femme à la taie dans l´oeil de votre collection. Faites mois ce plaisir. Monsieur Aparicio est chargé de organiser cette exposition (vous pouvez à Sabartes qui est au courant)´ (Translation: ´For an exhibition that interests me greatly, I would like you to lend me the painting of la femme à la taie from your collection. Please do me this favour. Mr Aparicio is in charge of organising this exhibition (you can ask Sabartes, who is aware of this)´), and continues to add that he does not know when he will go to Paris, remarking ´Je suis fou de travail et je n´ose pas laisser trop de choses commencées sans a peu-près les terminer´ (Translation: ´I am swamped with work and don't dare leave too many things half done without finishing them´). A letter of good content for its reference to Picasso´s famous portrait La Celéstine. A few very light, extremely minor creases, VGMax Pellequer (1903-1973) French banker and art collector who would become Picasso´s private banker, financial adviser and close friend. Pellequer assembled an important collection of artworks in the 1920s and 1930s which included a number of significant early pieces by Picasso, as well as works by Paul Cezanne, Edgar Degas, Paul Gauguin, Henri Matisse, Joan Miro and others. Almost two hundred letters from Pellequer to Picasso are preserved in the Musee National Picasso in Paris.Jaime Sabartes (1881-1968) Spanish artist, poet and writer, a close friend of Pablo Picasso who would later become his secretary and administrator.La Celéstine (la femme à la taie) was created by Picasso in 1904, before his definitive departure from Barcelona to Paris, and marks the end of the artist´s famous blue period. The portrait is of Carlotta Valdivia, a Barcelona brothel owner, who becomes the enigmatic image of La Celestina, a matchmaker who, in Fernando de Rojas's eponymous work, is paid to foster Calixte's passion for Melibea. Also known as The Tragicomedy of Calixte and Melibea, this sixteen-act work recounts the misadventures of various characters who all meet a tragic end, with death triumphing over love corrupted by money. Once owned by Max Pellequer, the painting is now housed in the Musée Picasso in Paris.

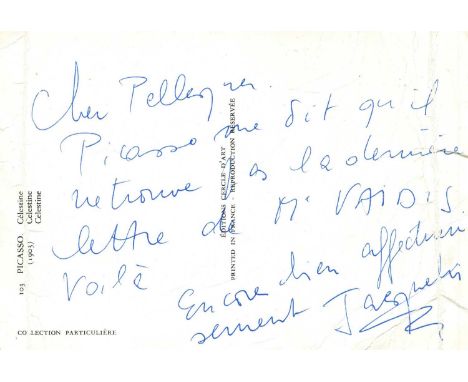

ROQUE JACQUELINE: (1926-1986) French model, muse and the second wife of Pablo Picasso from 1961. A.L.S., Jacqueline, to the verso of a colour postcard (the recto featuring an image of Picasso´s portrait La Celéstine), n.p., n.d., to Max [Pellequer], in French. Roque writes, ´Picasso me dit qu´il retrouve pas la derniere lettre de M. Vaidis, voilà´ (Translation: ´Picasso tells me he can't find Mr. Vaidis' last letter. Here it is´) and concludes by sending her warm regards. A few heavy creases to the left and right edges, only very slightly affecting the text and signature, GMax Pellequer (1903-1973) French banker and art collector who would become Picasso´s private banker, financial adviser and close friend. Pellequer assembled an important collection of artworks in the 1920s and 1930s which included a number of significant early pieces by Picasso (including La Celéstine), as well as works by Paul Cezanne, Edgar Degas, Paul Gauguin, Henri Matisse, Joan Miro and others. Almost two hundred letters from Pellequer to Picasso are preserved in the Musee National Picasso in Paris.

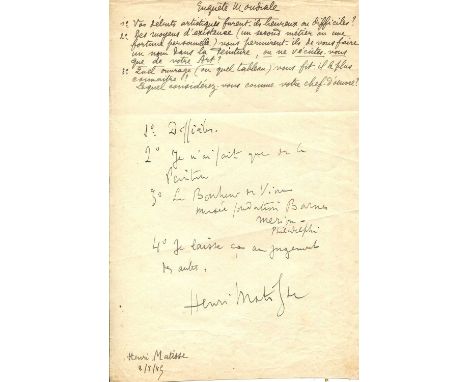

MATISSE HENRI: (1869-1954) French artist. A very interesting content A.Ns.S., `Henri Matisse´, one page, folio, n.p., 2nd August 1945, in French. Matisse responds to a researcher's questionnaire entitled "Enquete Mondiale" ('World Enquiry') to the heading, with the researcher's manuscript interesting questions beneath, '1. Vos debuts artistiques furent-il heureux ou difficiles? 2. Des moyens d'existence (un second metier ou une fortune personelle) vous permirent-ils de vous faire un nom dans la Peinture, ou ne vecutes-vous que de votre art? 3. Quel ouvrage (ou quel tableau) vous fit-il le plus connaitre? Lequel considerez-vous comme votre chef d'oeuvre?' (Translation: '1. Were your artistic debuts happy or difficult? 2. Did the means of existence (a second job or a personal fortune) allow you to make a name for yourself in the Painting Art, or do you only live from your art? 3. What work (or what painting) was the one that made you being known? Which one do you consider your masterpiece?). Matisse provides his brief answers beneath, indicating which one is in his opinion the painting that made him well-known, saying in full, '1º Difficiles. - 2º Je n´ai fait que de la Peinture. - 3º Le Bonheur de Vivre.Musée fondation Barbes Merion - Philadelphie. - 4º Je laisse ça au jugement des autres.´ (Translation: "1st Difficult. - 2nd I only did Painting. - 3rd The Joy of Life. Barbes Merion Foundation Museum - Philadelphia. - 4th I leave that to the judgment of others.") Very small minor age tone to the bottom edge, otherwise VGLe Bonheur de Vivre ("The Joy of Life") is a 1906 painting by Henri Matisse. Along with Picasso´s Les Demoiselles d´Avignon, Le Bonheur de Vivre is regarded as one of the pillars of early Modernism. The monumental canvas was first exhibited at the Salon des Indépendants in Paris in 1906, where its cadmium colors and spatial distortions caused a public expression of protest and outrage.

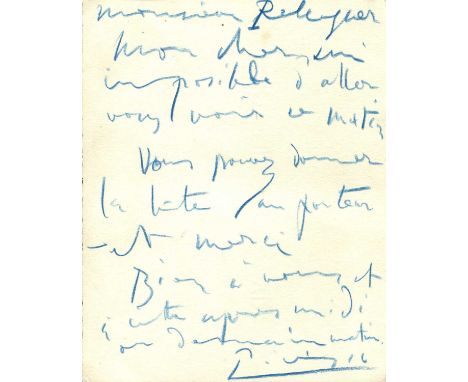

PICASSO PABLO: (1881-1973) Spanish painter, a co-founder of the Cubist movement. A.L.S., Picasso, to the verso of an 8vo printed invitation card to the 4th exhibition of works by candidates for the Paul Guillaume Prize at Bernheim Jeune from 1st - 8th December 1938, n.p., n.d. (December 1938?), to [Max] Pellequer, (´Mon cher ami´), attractively written in bold blue crayon, in French. Picasso writes, in full, ´Impossible d´aller vous voir ce matin. Vous pouvez donner la boite au porteur - et merci. Bien à vous et à cette après-midi ou demain matin´ (Translation: ´I won't be able to come and see you this morning. You can give the box to the delivery person - and thank you. Best wishes for this afternoon or tomorrow morning´). VGMax Pellequer (1903-1973) French banker and art collector who would become Picasso´s private banker, financial adviser and close friend. Pellequer assembled an important collection of artworks in the 1920s and 1930s which included a number of significant early pieces by Picasso, as well as works by Paul Cezanne, Edgar Degas, Paul Gauguin, Henri Matisse, Joan Miro and others. Almost two hundred letters from Pellequer to Picasso are preserved in the Musee National Picasso in Paris.

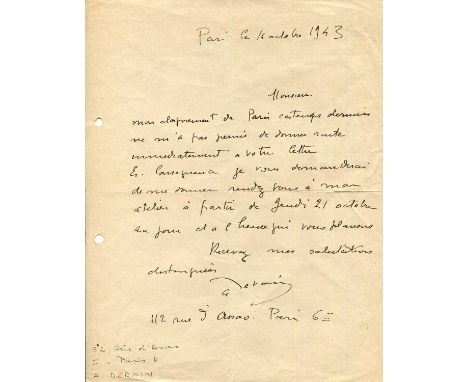

DERAIN ANDRE: (1880-1954) French artist, painter and sculptor, a co-founder of Fauvism with Henri Matisse. A.L.S., A Derain, one page, 4to, Rue d´Arras, Paris, 16th October 1943, to a gentleman, in French. The artist explains that his recent absence from Paris has prevented him from immediately responding to his correspondent´s letter, and adds ´En conséquence je vous demanderai de me donner rendez-vous à mon atelier à partir de Jeudi 21 Octobre au jour et a l´heure qui vous plairons´ (Translation: ´I would therefore ask you to arrange an appointment at my studio from Thursday 21 October onwards, at a time that suits you´). Two file holes to the left edge and a neat split to the right edge of the central horizontal fold, G

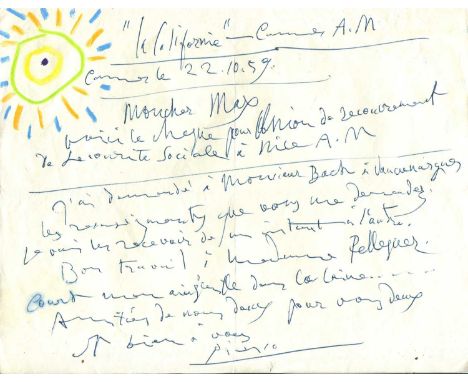

PICASSO PABLO: (1881-1973) Spanish painter, a co-founder of the Cubist movement. A wonderful illustrated A.L.S., Picasso, one page, oblong 4to, La Californie, Cannes, Alpes-Maritimes, 22nd October 1959, to Max [Pellequer] (´Mon cher Max´), in French. Picasso forwards a cheque (no longer present) for the Union de recouvrement de Sécourité Sociale in Nice, and continues ´M.J'ai demandé à Monsieur Bach à Vauvenargues les renseignements que vous me demandez.Je vais les recevoir de un instant à l'autre´ (Translation: ´I have asked Mr Bach in Vauvenargues for the information you requested. I should receive it any moment now´), further sending his best wishes to Pellequer´s wife, and concluding with a curious phrase, ´Court mon aiguille dans la laine......´ (Translation: ´Run my needle through the wool......´). To the upper left corner of the page Picasso has added a beautiful and vibrant original illustration of the brightly shining sun, drawn in blue, orange, green, yellow and black crayons; the orange and blue rays of the sun formed around two circles, one green and one yellow, and with a black dot in the centre. A magnificent and rare illustrated letter by Picasso. A couple of very light, extremely minor creases, and with a small, neat tear to the lower edge, close to, but not touching the paraph of Picasso´s signature. VGMax Pellequer (1903-1973) French banker and art collector who would become Picasso´s private banker, financial adviser and close friend. Pellequer assembled an important collection of artworks in the 1920s and 1930s which included a number of significant early pieces by Picasso, as well as works by Paul Cezanne, Edgar Degas, Paul Gauguin, Henri Matisse, Joan Miro and others. Almost two hundred letters from Pellequer to Picasso are preserved in the Musee National Picasso in Paris.

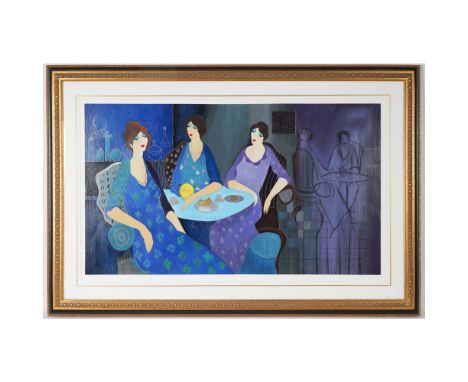

Itzchak Tarkay's Tranquil Cafe is a vibrant serigraph in color on woven paper, portraying three elegantly dressed women seated in serene conversation against a richly stylized cafe backdrop. Rendered in Tarkay's signature blend of saturated hues and graceful forms, the composition captures a timeless sense of feminine poise and introspection. Deep blues, violets, and delicate decorative details evoke an atmosphere both intimate and theatrical. Itzchak Tarkay was a leading figure in contemporary figurative art, celebrated for his impressionist-style portraits of elegant women in refined settings. Born in Yugoslavia and a Holocaust survivor, Tarkay emigrated to Israel in 1949 and studied at the Avni Institute of Art in Tel Aviv. His work merges the aesthetics of French masters like Matisse and Toulouse-Lautrec with a distinctly modern flair, characterized by rich color palettes and tranquil themes. Tarkay's paintings and serigraphs are widely collected and exhibited internationally. The image is pencil-signed by Tarkay in the lower right and hand-numbered 90/350 in the lower left. This print is part of a limited edition released by Park West Gallery and includes a Certificate of Authenticity. Artist: Itzchak Tarkay (Israeli, 1935-2012) Issued: 2004Dimensions: 57"L x 38.50"HCountry of Origin: IsraelCondition: Age related wear.

ALEXANDER CALDER (AMERICAN 1898-1976) FOR ASCHER ZIKA ASCHER & ARTISTS' SQUARES (lots 78-82)Introduction Zika Ascher (1910-1992) emerged as a trailblazing figure in British textiles, art and fashion during the mid-twentieth century. Born into a prosperous Jewish family in Czechoslovakia his familial deep roots in the textile industry shaped his early interest in and knowledge of fabric and design.In February 1939, Ascher married Lida Tydlitatova. Their honeymoon coincided with the Nazi invasion of Czechoslovakia, forcing the couple to abandon plans and return home. Later that year they relocated to London. In 1942 Ascher and Lida founded Ascher London Ltd, a textile company that would become renowned for its innovation and artistic collaborations. During the war, Ascher conceived the idea for his iconic 'Artists' Squares' project, a collection of scarves to be designed by contemporary artists. During the war, bright and cheerful head scarves had become popular, a fashion which Ascher embraced as a way to combine industry and fine art making the latter less elitist and more accessible to the general public. The idea was intertwined with increasingly Socialist ideals about culture in Britain. In 1944, he began his collaboration with Henry Moore and Feliks Topolski, primarily screenprinting their designs onto rayon due to rationing. After the war he travelled to Paris and at the Cafe du Rond Point des Champs-Élysées, Ascher made a series of bold phone calls to leading modern artists proposing to collaborate, including Henri Matisse, André Derain and Alexander Calder. All responded with enthusiasm. He allowed each artist full creative freedom whilst he ensured high standards of production to retain quality, working closely with the artists to ensure the scarves maintained as close a likeness as possible to their designs. Between 1946 and 1955 fifty-one artists produced designs for Ascher. Among the first to be produced was Barbara Hepworth’s Landscape Sculpture in 1947 (lot 81), and Scottie Wilson’s Under Water Garden - Fish (lot 82) was one of the last. The scarves were issued in limited editions and proved extremely popular, bridging the gap between fine and applied arts and promoting the leading artists of the day in a uniquely wearable way. ALEXANDER CALDER (AMERICAN 1898-1976) FOR ASCHER LA MERsigned ascher lower left and calder lower right in the silkscreenprint on silk twill 93 x 95cm; 36 1/2 x 37 1/2in116 x 118cm; 45 1/2 x 46 1/2in (framed)Executed in 1947. ProvenanceThe Ascher Family CollectionLiteratureValerie D. Mendes and Frances Hinchcliffe, Asher: Fabric, Art, Fashion, London, 1987, p. 65, illustration of another impression illustratedKonstantina Hlaváčková, The Mad Silkman: Zika & Lida Ascher, Textiles and Fashion, Prague, 2019, p. 92, illustration of another impression

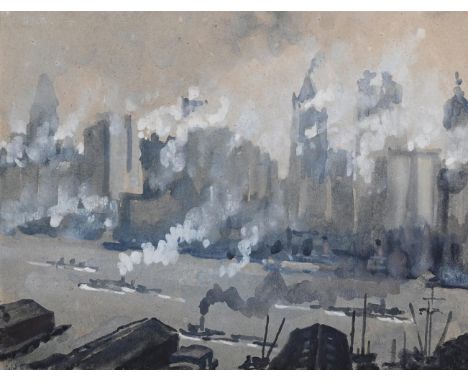

JOSPEH PENNELL (AMERICAN 1857 - 1926) A WINTER DAY (FROM MY WINDOW ON COLUMBIA HEIGHTS) Watercolour heightened with white 19 x 25cm (7¼ x 9¾ in.)Provenance: Frederick Keppel & Co, New York The Collection of Abby Aldrich Rockefeller, New York (according to handwritten label verso) Presumably thence by descent to William Kelly Simpson, New YorkWilliam Kelly Simpson (1928 - 2017) was married to Marilyn Ellen Milton (1931 - 1980), who was the daughter of David M. Milton (1900 - 1976) and Abigail Rockefeller (1903 - 1976), also known as "Babs". Marilyn was a granddaughter of philanthropists John Davison Rockefeller Jr. (1874 - 1960) and Abby Aldrich Rockefeller (1874 - 1948).Through his marriage to Marilyn, William Kelly Simpson inherited several works of art from the collection of Abby Aldrich Rockerfeller, which included works by Édouard Vuillard and Henri Matisse, as well as the present lot by Joseph Pennell offered here.

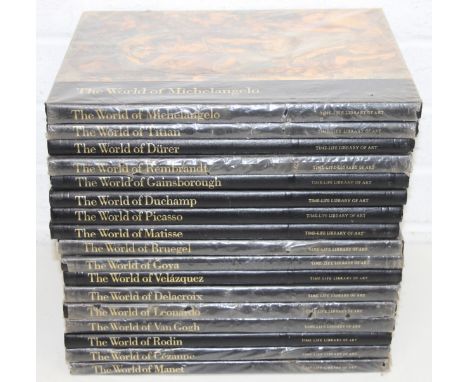

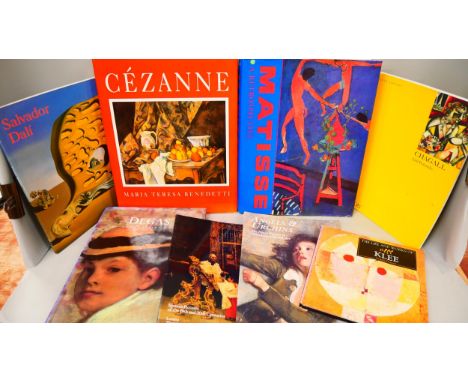

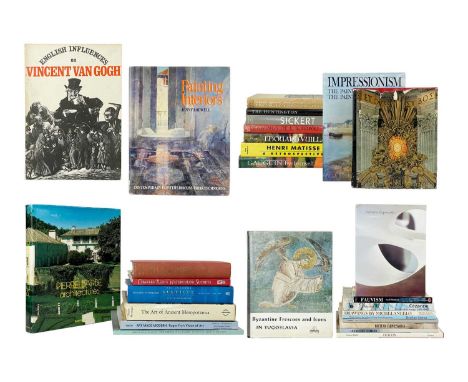

Cunningham George, By George! My Childhood in Sheffield, signed 'Best Wishes George Cunningham, 1988', First Edition, published by Hibberts Brothers Ltd; another More George! Growing Up; The Story Continues...., signed 'Best Wishes George Cunningham', First Edition, printed by The Hallamshire Press; Art Reference books including The Lowry Lexicon, Monet, Matisse, Impressionist artists, Manet, reproduction art posters; etc

Hungarian School early 20th century Nude bathers,1909, avant-garde study, possibly by a member of 'The 8' (A Nyolcak),dated and indistinctly inscribed lower right, pencil inscriptions verso, oil on canvas, 20cm x 30cm'The 8' (A Nyolcak), an avant-garde art movement of Hungarian painters active mostly in Budapest from 1909 to 1918. The members, Róbert Berény, Dezső Czigány, Béla Czóbel, Károly Kernstok, Ödön Márffy, Dezső Orbán, Bertalan Pór and Lajos Tihanyi, were primarily inspired by French painters and art movements including Paul Cézanne, Henri Matisse, and Fauvism.Provenance: The György Gordon (1924-2005) collection of Austro-Hungarian Art

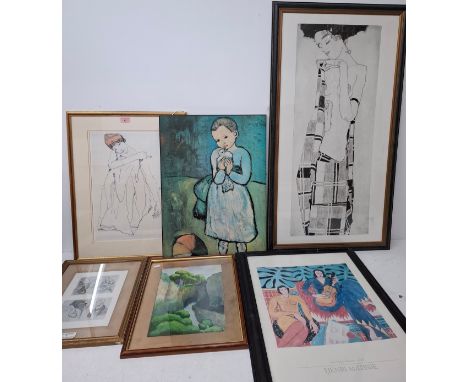

A QUANTITY OF PICTURES AND PRINTS ETC, to include a number of amateur watercolour paintings by J. Clews, subjects include landscape and botanical studies, two signed Brian Pollard prints of cats, a folio of twelve railway prints by Terrence Cuneo, two signed Brian Jones steam locomotive prints, poster for 222nd Royal Academy Summer Show, Polly Hobbs miniature watercolour landscape, a Suman Gujral etching of plant matter, a reproduction Matisse poster for a theatrical performance in 1951, etc

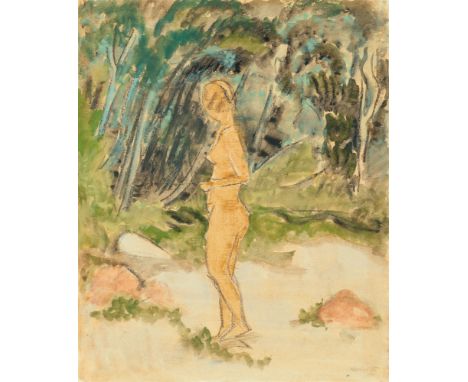

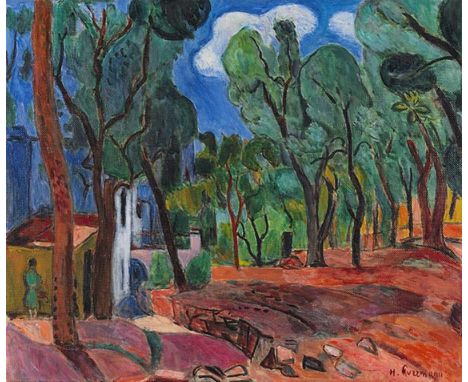

Hans Purrmann 1880 Speyer - 1966 Basel Landschaft bei Sorrent. 1951. Öl auf Leinwand. Rechts unten signiert. 50,7 x 61 cm (19,9 x 24 in). [CH]. Weitere Werke aus der Sammlung Max Niedermayer, Limes-Verlag Wiesbaden, kommen im Evening Sale am 6. Juni und im Day Sale am 7. Juni sowie in unseren weiteren Auktionen im Laufe des Jahres zum Aufruf. • Privat und beruflich ist Hans Purrmann Italien ein Leben lang engstens verbunden und findet dort eine für seine Kunst unerschöpfliche Inspirationsquelle. • Im Entstehungsjahr reist der Künstler auf Einladung von Henri Matisse zunächst nach Nizza und Vence und verbringt anschließend den Sommer in Sorrent. • 1960 ist das Gemälde Teil der bis dahin umfassendsten Einzelausstellung im Kunstverein Hannover. • 1955 ist Purrmann an der documenta I in Kassel beteiligt. • Seine farbintensiven Italien-Darstellungen sind die auf dem internationalen Auktionsmarkt gesuchtesten Arbeiten des Künstlers (Quelle: artprice.com). Das Werk ist unter der Nummer 103 im Hans Purrmann Archiv verzeichnet. PROVENIENZ: Sammlung Dr. Max Niedermayer (1905-1968), Wiesbaden. Nachlass Max Niedermayer, Wiesbaden. Privatsammlung Rheinland-Pfalz (1978 vom Vorgenannten erworben). Seitdem in Familienbesitz. AUSSTELLUNG: Der Maler Hans Purrmann. Ölgemälde, Aquarelle, Zeichnungen und Graphik von 1898-1960, Kunstverein Hannover, 16.10.-20.11.1960, S. 61, Kat.-Nr. 108 (m. d. Titel 'Sorrento'). LITERATUR: Christian Lenz, Felix Billeter, Hans Purrmann. Die Gemälde II. 1935-1966. Werkverzeichnis, München 2004, S. 257, WVZ-Nr. 1951/08 (m. Farbabb.). Aufrufzeit: 07.06.2025 - ca. 14.17 h +/- 20 Min. Dieses Objekt wird regel- oder differenzbesteuert angeboten, Folgerechtsvergütung fällt an.ENGLISH VERSIONHans Purrmann 1880 Speyer - 1966 Basel Landschaft bei Sorrent. 1951. Oil on canvas. Signed in the lower right. 50.7 x 61 cm (19.9 x 24 in). [CH]. More works from the Max Niedermayer Collection, Limes-Verlag Wiesbaden, will be offered in the Evening Sale on June 6 and in the Day Sale on June 7, as well as in other auctions throughout the year. • Throughout his life, Hans Purrmann had close ties to Italy, where he found an inexhaustible source of inspiration. • In the year the painting was created, the artist traveled to Nice and Vence at the invitation of Henri Matisse, before spending the summer in Sorrento. • In 1960, the painting was included in the most comprehensive solo exhibition of Purrmann's work to date at the Kunstverein Hannover. • In 1955, Purrmann participated in documenta I in Kassel. • His colorful depictions of Italy are the artist's most sought-after works on the international auction market (source: artprice.com). The work is registered at the Hans Purrmann Archiv under the number 103. PROVENANCE: Dr. Max Niedermayer Collection (1905–1968), Wiesbaden. Max Niedermayer Estate, Wiesbaden. Private collection, Rhineland-Palatinate (acquired from the above in 1978). In family ownership since then. EXHIBITION: Der Maler Hans Purrmann. Ölgemälde, Aquarelle, Zeichnungen und Graphik von 1898-1960, Kunstverein Hanover, October 16–November 20, 1960, p. 61, cat. no. 108 (with title “Sorrento”). LITERATURE: Christian Lenz, Felix Billeter, Hans Purrmann. Die Gemälde II. 1935-1966. Catalogue raisonné, Munich 2004, p. 257, catalog no. 1951/08 (illustrated in color). Called up: June 7, 2025 - ca. 14.17 h +/- 20 min. This lot can be purchased subject to differential or regular taxation, artist´s resale right compensation is due.

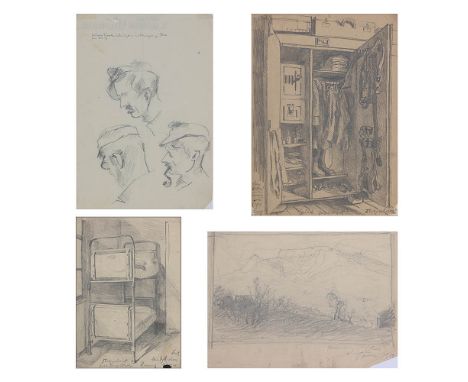

KARL GUSTAV GUNSAM* ( Wien 1900 - 1972 Wien )Konvolut mit verschiedenen Beigaben1| Karl Gustav Gunsam* ( Wien 1900 - 1972 Wien )Kopfhaltung, 1945Bleistift/Papier 15 x 10,6 cmdatiert 7.6.45beschriftet Tiroler Schützen in Kampo in Risaverso Nachlassstempel K. GunsamBeigabe: 1| Georg Pevetz* ( Pettau 1893 - 1971 Wien )Mein Bett, 1940Bleistift/Papier 14,7 x 10,5 cmsigniert Pevetz, datiert 3.5.1940beschriftet Fliegerhorst, Ausbildungsbataillon, Kamenz2 | Georg Pevetz* ( Pettau 1893 - 1971 Wien )Mein Kasten, 1940Bleistfit/Papier 14,8 x 10,5 cmsigniert Pevetz, datiert V. 1940beschriftet Mein Kasten, Kamenz, Fliegerhorst, Spind geordnet!3 | Heinrich Tomec ( Orag 1863 - 1928 Wien )Rax, 1913Bleistift/Papier 13,3 x 18,5 cmsigniert Tomes, datiert 1913Beschriftet Zeichnung RaxSCHÄTZPREIS / ESTIMATE °€ 50 - 100STARTPREIS / STARTING PRICE °€ 50Karl Josef Gunsam war ein österreichischer Künstler. Gunsam studierte neben seiner Tätigkeit als Fußballprofi zunächst Malerei an der Akademie Vitti in Paris, dann bei Dobrowsky (dessen Assistent er lange Zeit war) und Kolig an der Akademie der Bildenden Künste in Wien. Später unternahm er Studienreisen nach Frankreich, Italien, Griechenland und in die USA. Ab 1932 Mitglied des Hagenbundes, ab 1945 der Secession. Gemalte Landschaften, Stillleben und Porträts (Cezanne-Verehrer). Er nahm an zahlreichen Ausstellungen in Wien teil. 1958 erhielt er den Titel eines Professors. Gunsam spezialisierte sich auf architektonisch konstruierte Landschaften in kräftigen Farben. - Georg Pevetz war ein österreichischer Maler und Grafiker. Pevetz malte meist starkfarbige und expressive Landschaften, Akte und Stillleben und in den späten Jahren auch Abstraktionen. Als Graphiker schuf er Holzschnitte, Radierungen und Lithographien, mit meist expressiven Elementen. 1912 bis 1914 und 1919 bis 1921 studierte er sowohl an der Wiener Akademie bei R. Jettmar, R. Bacher und J. Jungwirth Malerei als auch Kunstgeschichte an der Wiener Universität bei M. Dvorak. 1921 pomovierte er dort zum Dr. phil. 1914 bis 1918 leitete er Kriegsdienst, wobei er in britische Gefangenschaft geriet. Um 1922 knüpfte Pevetz Kontakte zum Nötscher Kreis um Wiegele und Kolig. Ab 1922 bis Anfangs der 1930er-Jahre unternahm er Studienreisen durch Deutschland, Frankreich, Holland, Schweden, Kroatien, Bosnien und Slowenien, wobei er längere Zeit in Berlin und Paris verbrachte. Er war mit M. Slevogt, M. Liebermann, A. Vollard, M. D. Vlaminck und H. Matisse bekannt. 1933 bis 1940 kam er Lehrtätigkeiten in Wien (Realgymnasium) und Villach nach. 1940 wurde er erneut eingezogen. Aus französischer Kriegsgefangenschaft kehrte er 1946 zurück. Er ließ sich in Egg am Faakersee nieder und übernahm eine Lehrtätigkeit in Villach. 1953 wurde Pevetz pensioniert und übersiedelte nach Wien. Pevetz war Mitglied des kurzlebigen Wiener Kunstvereines „Brücke“, der „Kunstschau“ und 1926- bis 1928 des Hagenbundes; ab 1930 war er Mitglied des Wiener Künstlerhauses. Bedeutende Werke von Georg Pevetz: Glasfensterentwürfe: Taufkapelle in Angern (N.Ö.), Kirche in Föhrenau (N.Ö.), Votivkirche Wien (grosse Rosette). Kollektiven zu Lebzeiten: z. B. 1926 Galerie Würthle Wien, 1928 Kunsthalle Hamburg, 1931 Wiener Künstlerhaus, 1934 Galerie Würthle, 1948 Neue Galerie Graz, 1956 Österreichische Staatsdruckerei Wien. Werke von Pevetz befinden sich in folgenden Sammlungen: Belvedere, Albertina, Wien Museum, Kärntner Landesgalerie Klagenfurt, Joanneum Graz, Museum Niederösterreich, Gemeentemuseum Den Haag, Puschkin Museum Moskau, British Museum London, Museum Villach. Ehrungen, Preise (Auswahl): 1914 Akademiepreis für Aktzeichnen; 1953 Goldmedaille des Wiener Künstlerhauses; 1963 Goldener Lorbeer des Wiener Künstlerhauses; 1969 Österreichisches Ehrenkreuz für Wissenschaft und Kunst; Ehrengrab am Friedhof Wien-Hietzing. - Heinrich Tomec war ein österreichischer Künstler und Schwager des Malers J. N. Geller. Als Maler schuf Tomec vor allem impressionistische Landschaften mit Motiven aus der Wachau, Wien-Umgebung und Böhmen, insbesondere Prag. 1879 bis 1884 wirkte er als Theatermaler in der Werkstätte des Tschechischen Theaters in Prag, 1887 bis 1892 studierte er an der Wiener Akademie Malerei bei E. von Lichtenfels. 1896 bis 1900 war er Mitglied des Wiener Künstlerhauses und 1900 Gründungsmitglied des Hagenbundes. 1901 kehrte er zum Wiener Künstlerhaus zurück. Tomec wird gemeinsam mit J. N. Geller, M. Suppantschitsch, E. Strecker zu den sogenannten „Wachaumalern“ gezählt. Er schuf Illustrationen für das Werk „Die Österreichisch-Ungarische Monarchie in Wort und Bild“. Werke von Heinrich Tomec befinden sich in folgenden Sammlungen: Österreichische Galerie Belvedere, Albertina, Museum der Stadt Wien, Museum Niederösterreich, Narodni Muzeum Prag. Ehrungen, Preise (Auswahl): 1900 Mention honorable Weltausstellung Paris; 1905 Große Goldene Staatsmedaille; 1906 Goldmedaille in Bukarest; 1909 Karl-Ludwig-Medaille; 1910 Kaiser-Preis; 1911 Franz-Joseph-Orden; 1912 Große Silbermedaille Amsterdam. Weiterführende Künstler und Begriffe: Expressionismus, Landschaft, Ölmalerei, Aquarell , Stillleben, Meer, See, Gebirge, Porträt, Josef Dobrowsky, Franz Grabmayr, Herbert Boeckl, Anton Faistauer, Alfons WaldeBitte beachten: Der Kaufpreis besteht aus Meistbot zuzüglich des Aufgeldes, der Umsatzsteuer sowie gegebenenfalls der Folgerechtsabgabe. Bei Normalbesteuerung (mit ° beim Schätzpreis gekennzeichnet) kommt auf das Meistbot ein Aufgeld in der Höhe von 24% hinzu. Auf die Summe von Meistbot und Aufgeld kommt die gesetzliche Umsatzsteuer hinzu. Diese beträgt 13% bei Gemälden, Aquarellen, Zeichnungen, Grafiken sowie Skulpturen und 20% bei Fotografien und allen anderen Objekten. Bei Differenzbesteuerung beträgt das Aufgeld 28%. Die Umsatzsteuer ist bei der Differenzbesteuerung inkludiert.

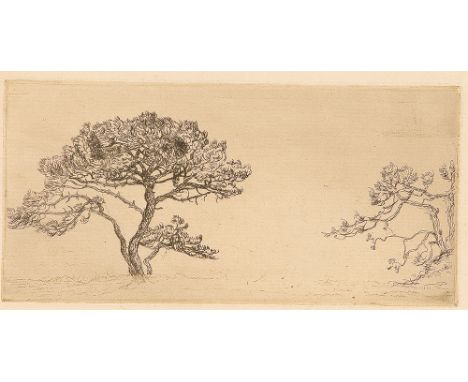

HELENE FUNKE* ( Chemnitz 1869 - 1957 Wien )Pinien, 1912Kaltnadelradierung/Papier (Zustandsdruck) 11,5 x 23,4 cmabgebildet im Wkvz. Helene Funke Wien 2011, S. 150 SCHÄTZPREIS / ESTIMATE °€ 250 - 500STARTPREIS / STARTING PRICE °€ 250Deutsch-Österreichische Malerin und Grafikerin des 20. Jahrhunderts. Bedeutende Künstlerin der Moderne, wird aufgrund der Frauendarstellungen als Vorreiterin der Emanzipation und des Feminismus beschrieben. Geboren in Chemnitz, studierte ab 1899 gemeinsam mit Gabriele Münter an der Münchner Damenakademie. 1905 bis 1913 in Paris, wie auch Paula Modersohn-Becker und Käthe Kollwitz. 1913 Übersiedelung nach Wien. Mitglied der Künstlergruppe Bewegung bzw. Freie Bewegung, Mitglied der Gruppe Wiener Frauenkunst und Mitglied des Deutschen Künstlerbundes. Stellte in Paris im Salon des Indépendants und im Salon d’automne mit Henri Matisse, George Braque und Maurice de Vlaminck aus. Kontakt zu den Fauves, Auseinandersetzung mit Impressionismus, Fauvismus und Expressionismus. In Wien Teilnahme an Ausstellungen der Wiener Secession, des Hagenbundes, des Künstlerhauses und der Kunstschau. Schuf selbstbewusste Frauendarstellungen, figurale Szenen, Frauenporträts, Aktdarstellungen sowie Stillleben: Badende, Tanzende, arkadische Landschaften, Großstadtszenen im Theater mit Einflüssen aus dem Bereich der Asiatika und altägyptischer Mumienporträts. Farbexplosionen mit hoher Leuchtkraft und großer Ausdruckskraft vergleichbar mit Helene Taussig. Subtile Darstellungen der menschlichen Psyche, vergleichbar mit Egon Schiele. 2007 erste museale Retrospektive im Lentos in Linz, 2019 Würdigung der Künstlerin in der Ausstellung Stadt der Frauen in der Österreichischen Galerie Belvedere. Im Gegensatz zu den farbintensiven Gemälden sichere aber zarte Linienführung der Zeichnung, vergleichbar mit Gustav Klimt. Weiterführende Künstler und Begriffe: Frantz Jourdain, Georges Rouault, Albert Marquet, Édouard Vuillard, Odilon Redon, Paul Cézanne, Eugène Carrière, Henri Matisse, Kees van Dongen, Aristide Maillol, Constantin Brâncuși, Amedeo Modigliani, Felix Albrecht Harta, Marcel Duchamp,Josef Floch, Johannes Auerbach, Lajos Barta und Auguste Renoir, Gustav Klimt, Carl Moll, Josef Hoffmann, Albert Paris Gütersloh, Matthias Herrmann, Lois Pregartbauer, Rudolf von Alt, Oskar Kokoschka, Albin Egger-Lienz, Koloman Moser, Richard Gerstl, Broncia Koller-Pinell, Anton Mahringer, Joseph Maria Olbrich, Karl Revy, Egon Schiele, Friedrich Aduatz, Eduard Ameseder, Robin Christian Andersen, Franz Barwig der Ältere, Leopold Blauensteiner, Hans Bren, Georg Ehrlich, Carl Fahringer, Josef Floch, Beni Ferenczy, Tibor Gergely, Gustav Gurschner, Felix Albrecht Harta, Karl Hauk, Carry Hauser, Wilhelm Hejda, Ludwig Heinrich Jungnickel, Rudolf Junk, Maximilian Kahrer, Eduard Kasparides, Wilhelm Kaufmann, Oskar Laske, Heinrich Lefler, Georg Mayer-Marton, Karl Mediz, Georg Merkel, Carl O’Lynch of Town, Ernst Paar, Anton Peschkam Robert Philippi, Michael Powolny, Heribert Potuznik, Lois Pregartbauer, Maximilian reinitz, Heinrich Revy, Albert Reuss, Otto Rudolf Schatz, Fritz Schwarz-Waldegg, Maximilian Suppantschitsch, Eduard Thöny, Viktor Tischler, Georg Philipp Wörlen, Bettina Ehrlich, Anna Lesznai, Louise Merkel-Romée, Frieda Salvendy, Lilly SteinerBitte beachten: Der Kaufpreis besteht aus Meistbot zuzüglich des Aufgeldes, der Umsatzsteuer sowie gegebenenfalls der Folgerechtsabgabe. Bei Normalbesteuerung (mit ° beim Schätzpreis gekennzeichnet) kommt auf das Meistbot ein Aufgeld in der Höhe von 24% hinzu. Auf die Summe von Meistbot und Aufgeld kommt die gesetzliche Umsatzsteuer hinzu. Diese beträgt 13% bei Gemälden, Aquarellen, Zeichnungen, Grafiken sowie Skulpturen und 20% bei Fotografien und allen anderen Objekten. Bei Differenzbesteuerung beträgt das Aufgeld 28%. Die Umsatzsteuer ist bei der Differenzbesteuerung inkludiert.

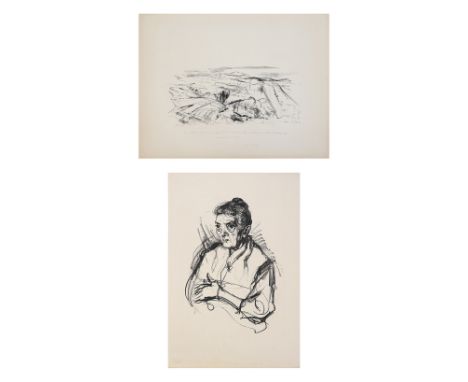

JOSEF FLOCH* ( Wien 1894 - 1977 New York )Konvolut aus zwei Lithografien Landschaft in den USALithografie/Papier 43,2 x 57,1 cmsigniert J. Flochnummeriert und beschriftet 35-21 Dieses Blatt erhielt ich von Joseph Floch und gab es Peter anläßlich meines Wien Besuchs 1988. Landschaft in U.S.A. Greta SchreyerSammlung ChrastekAlte Frau, um 1920Lithografie/Papier 42 x 30 cmsigniert FlochSCHÄTZPREIS / ESTIMATE °€ 150 - 300STARTPREIS / STARTING PRICE °€ 150Der österreichisch-amerikanische Maler Josef Floch studierte 1913 bis 1918 bei Rudolf Bacher, Franz Rumpler und Hans Tichy an der Wiener Akademie der bildenden Künste. Studienreisen führten ihn nach Ägypten und Palästina und in die Niederlande, wo er das Werk Rembrandts und Vermeers studierte. 1922 bis 1938 war Floch Mitglied des Hagenbundes und beteiligte sich an dessen Ausstellungen. 1925/1926 übersiedelte er nach Paris; Ausstellungsbeteiligungen im Salon d’Automne, im Salon des Tuileries und in der Galerie von Berthe Weill (Pablo Picasso, Amedeo Modigliani). Floch war eng mit Willy Eisenschitz befreundet. 1941 emigrierte die Familie Floch nach New York, an Bord der berüchtigten Navemar. Auf dem Schiff befanden sich auch Ernst Lachs (später Mitarbeiter im Office of Strategic Seevices, OSS, und im amerikanischen Außenministerium), seine Frau Minna Lachs (Pädagogin und später in der österreichischen UNESCO-Kommission) und Sohn Thomas Lachs (später Direktor der Österreichischen Nationalbank). 1944 hatte Floch eine Ausstellung in der Associate American Artists Gallery und in der Folge in zahlreichen Museen. 1956 Kreuz der französischen Ehrenlegion, 1963 Chevalier de l’Ordre des Arts et Lettres. Flochs Anfänge lagen im Expressionismus; maßgeblich beeinflusst war er von Paul Cézanne und Van Gogh, Hans von Marées und den alten Niederländern. Weiterführende Künstler Begriffe: Stille, melancholische Figurenbilder, Landschaften, Interieurs und Porträts, Johann Georg Platzer, Ferdinand Georg Waldmüller, Friedrich von Amerling, Otto Wagner, Eduard Ameseder, Carl O’Lynch of Town, Richard Gerstl, Max Domenig, Robin Christian Andersen, Egon Schiele, Paul Kassecker, Hans Kneslm Heinz Leinfellner, Rudolf Hausner, Joannis Avramidis, Maximilian Melcher, Alfred Hrdlicka, Friedensreich Hundertwasser, Arik Brauer, Wolfgang Hollegha, Anton Lehmden, Josef Mikl, Ernst Fuchs, Armin Pramstaller, Cornelius Kolig, Meina Schellander, Franz West, Gottfried Helnwein, Manfred Deix, Heimo Zobernig, Gunter Damisch, Daniel Richter, Monica Bonvicini, dorit Margreiter, Herbert Boeckl, Josef Dobrowsky, Albert Paris Gütersloh, Willy Eisenschitz, Weiterführende Künstler und Begriffe: Friedrich Aduatz, Eduard Ameseder, Robin Christian Andersen, Franz Barwig der Ältere, Leopold Blauensteiner, Hans Bren, Georg Ehrlich, Carl Fahringer, Josef Floch, Beni Ferenczy, Tibor Gergely, Gustav Gurschner, Felix Albrecht Harta, Karl Hauk, Carry Hauser, Wilhelm Hejda, Ludwig Heinrich Jungnickel, Rudolf Junk, Maximilian Kahrer, Eduard Kasparides, Wilhelm Kaufmann, Oskar Laske, Heinrich Lefler, Georg Mayer-Marton, Karl Mediz, Georg Merkel, Carl O’Lynch of Town, Ernst Paar, Anton Peschkam Robert Philippi, Michael Powolny, Heribert Potuznik, Lois Pregartbauer, Maximilian reinitz, Heinrich Revy, Albert Reuss, Otto Rudolf Schatz, Fritz Schwarz-Waldegg, Maximilian Suppantschitsch, Eduard Thöny, Viktor Tischler, Georg Philipp Wörlen, Bettina Ehrlich, Anna Lesznai, Louise Merkel-Romée, Frieda Salvendy, Lilly Steiner, Frantz Jourdain, Georges Rouault, Albert Marquet, Édouard Vuillard, Odilon Redon, Paul Cézanne, Eugène Carrière, Henri Matisse, Kees van Dongen, Aristide Maillol, Constantin Brâncuși, Amedeo Modigliani, Felix Albrecht Harta, Marcel Duchamp,Josef Floch, Johannes Auerbach, Lajos Barta und Auguste RenoirBitte beachten: Der Kaufpreis besteht aus Meistbot zuzüglich des Aufgeldes, der Umsatzsteuer sowie gegebenenfalls der Folgerechtsabgabe. Bei Normalbesteuerung (mit ° beim Schätzpreis gekennzeichnet) kommt auf das Meistbot ein Aufgeld in der Höhe von 24% hinzu. Auf die Summe von Meistbot und Aufgeld kommt die gesetzliche Umsatzsteuer hinzu. Diese beträgt 13% bei Gemälden, Aquarellen, Zeichnungen, Grafiken sowie Skulpturen und 20% bei Fotografien und allen anderen Objekten. Bei Differenzbesteuerung beträgt das Aufgeld 28%. Die Umsatzsteuer ist bei der Differenzbesteuerung inkludiert.

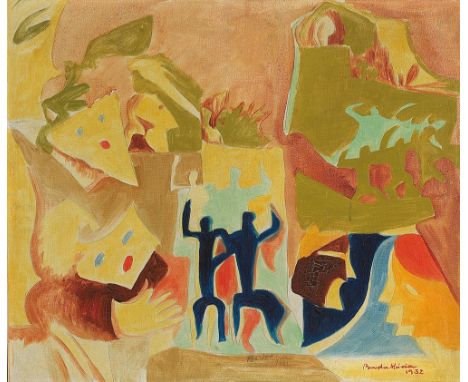

MARÍA BARTA* ( Budapest 1897 - 1969 Budapest )Tanz, 1932Öl/Karton 50,3 x 59,5 cmsigniert Barta María, datiert 1932SCHÄTZPREIS / ESTIMATE °€ 1000 - 2000STARTPREIS / STARTING PRICE °€ 1000María Barta war eine ungarische Künstlerin und Mitglied der ungarischen Avantgarde des frühen 20. Jahrhunderts. Ihre Arbeit zeigt den Einfluss von Henri Matisse und anderen Künstlern und Bewegungen, den sie durch ihre Reisen durch Europa in den 1920er Jahren erlangte. Sie ist außerdem eine ungarische Pionierin der „Zeichnen mit der Schere“-Collage, ähnlich den Arbeiten, die Matisse im letzten Jahrzehnt seines Lebens schuf.Bitte beachten: Der Kaufpreis besteht aus Meistbot zuzüglich des Aufgeldes, der Umsatzsteuer sowie gegebenenfalls der Folgerechtsabgabe. Bei Normalbesteuerung (mit ° beim Schätzpreis gekennzeichnet) kommt auf das Meistbot ein Aufgeld in der Höhe von 24% hinzu. Auf die Summe von Meistbot und Aufgeld kommt die gesetzliche Umsatzsteuer hinzu. Diese beträgt 13% bei Gemälden, Aquarellen, Zeichnungen, Grafiken sowie Skulpturen und 20% bei Fotografien und allen anderen Objekten. Bei Differenzbesteuerung beträgt das Aufgeld 28%. Die Umsatzsteuer ist bei der Differenzbesteuerung inkludiert.

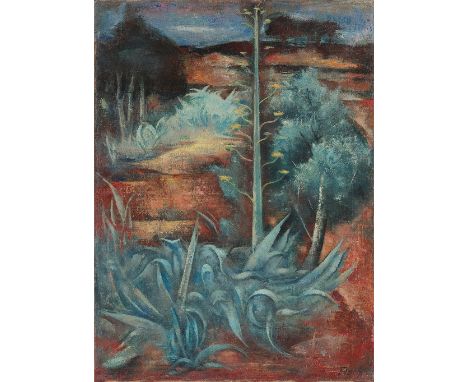

JOSEF FLOCH* ( Wien 1894 - 1977 New York )Agaven in Collioure, 1927Öl/Leinwand, 73,6 x 54,5 cmsigniert Flochabgebildet im Wkvz. Josef Floch, S. 157, Nr. 134 sowie in Martin Suppan, Joseph Floch. Ölgemälde, Skizzen, Lithographien, Wien 1988, Farbtafel 4; Ausstellung 1988 Wien, Joseph Floch, Suppan Fine Arts 1993 Wien, Österreichische Galerie, Hagenbund-HalbturnSCHÄTZPREIS / ESTIMATE € 15000 - 25000STARTPREIS / STARTING PRICE € 15000Der österreichisch-amerikanische Maler Josef Floch studierte 1913 bis 1918 bei Rudolf Bacher, Franz Rumpler und Hans Tichy an der Wiener Akademie der bildenden Künste. Studienreisen führten ihn nach Ägypten und Palästina und in die Niederlande, wo er das Werk Rembrandts und Vermeers studierte. 1922 bis 1938 war Floch Mitglied des Hagenbundes und beteiligte sich an dessen Ausstellungen. 1925/1926 übersiedelte er nach Paris; Ausstellungsbeteiligungen im Salon d’Automne, im Salon des Tuileries und in der Galerie von Berthe Weill (Pablo Picasso, Amedeo Modigliani). Floch war eng mit Willy Eisenschitz befreundet. 1941 emigrierte die Familie Floch nach New York, an Bord der berüchtigten Navemar. Auf dem Schiff befanden sich auch Ernst Lachs (später Mitarbeiter im Office of Strategic Seevices, OSS, und im amerikanischen Außenministerium), seine Frau Minna Lachs (Pädagogin und später in der österreichischen UNESCO-Kommission) und Sohn Thomas Lachs (später Direktor der Österreichischen Nationalbank). 1944 hatte Floch eine Ausstellung in der Associate American Artists Gallery und in der Folge in zahlreichen Museen. 1956 Kreuz der französischen Ehrenlegion, 1963 Chevalier de l’Ordre des Arts et Lettres. Flochs Anfänge lagen im Expressionismus; maßgeblich beeinflusst war er von Paul Cézanne und Van Gogh, Hans von Marées und den alten Niederländern. Stille, melancholische Figurenbilder, Landschaften, Interieurs und Porträts. Collioure (katalanisch: Cotlliure) ist eine französische Gemeinde im Département Pyrénées-Orientales der Region Okzitanien. Weiterführende Künstler Begriffe: Stille, melancholische Figurenbilder, Landschaften, Interieurs und Porträts, Johann Georg Platzer, Ferdinand Georg Waldmüller, Friedrich von Amerling, Otto Wagner, Eduard Ameseder, Carl O’Lynch of Town, Richard Gerstl, Max Domenig, Robin Christian Andersen, Egon Schiele, Paul Kassecker, Hans Kneslm Heinz Leinfellner, Rudolf Hausner, Joannis Avramidis, Maximilian Melcher, Alfred Hrdlicka, Friedensreich Hundertwasser, Arik Brauer, Wolfgang Hollegha, Anton Lehmden, Josef Mikl, Ernst Fuchs, Armin Pramstaller, Cornelius Kolig, Meina Schellander, Franz West, Gottfried Helnwein, Manfred Deix, Heimo Zobernig, Gunter Damisch, Daniel Richter, Monica Bonvicini, dorit Margreiter, Herbert Boeckl, Josef Dobrowsky, Albert Paris Gütersloh, Willy Eisenschitz, Weiterführende Künstler und Begriffe: Friedrich Aduatz, Eduard Ameseder, Robin Christian Andersen, Franz Barwig der Ältere, Leopold Blauensteiner, Hans Bren, Georg Ehrlich, Carl Fahringer, Josef Floch, Beni Ferenczy, Tibor Gergely, Gustav Gurschner, Felix Albrecht Harta, Karl Hauk, Carry Hauser, Wilhelm Hejda, Ludwig Heinrich Jungnickel, Rudolf Junk, Maximilian Kahrer, Eduard Kasparides, Wilhelm Kaufmann, Oskar Laske, Heinrich Lefler, Georg Mayer-Marton, Karl Mediz, Georg Merkel, Carl O’Lynch of Town, Ernst Paar, Anton Peschkam Robert Philippi, Michael Powolny, Heribert Potuznik, Lois Pregartbauer, Maximilian reinitz, Heinrich Revy, Albert Reuss, Otto Rudolf Schatz, Fritz Schwarz-Waldegg, Maximilian Suppantschitsch, Eduard Thöny, Viktor Tischler, Georg Philipp Wörlen, Bettina Ehrlich, Anna Lesznai, Louise Merkel-Romée, Frieda Salvendy, Lilly Steiner, Frantz Jourdain, Georges Rouault, Albert Marquet, Édouard Vuillard, Odilon Redon, Paul Cézanne, Eugène Carrière, Henri Matisse, Kees van Dongen, Aristide Maillol, Constantin Brâncuși, Amedeo Modigliani, Felix Albrecht Harta, Marcel Duchamp,Josef Floch, Johannes Auerbach, Lajos Barta und Auguste RenoirBitte beachten: Der Kaufpreis besteht aus Meistbot zuzüglich des Aufgeldes, der Umsatzsteuer sowie gegebenenfalls der Folgerechtsabgabe. Bei Normalbesteuerung (mit ° beim Schätzpreis gekennzeichnet) kommt auf das Meistbot ein Aufgeld in der Höhe von 24% hinzu. Auf die Summe von Meistbot und Aufgeld kommt die gesetzliche Umsatzsteuer hinzu. Diese beträgt 13% bei Gemälden, Aquarellen, Zeichnungen, Grafiken sowie Skulpturen und 20% bei Fotografien und allen anderen Objekten. Bei Differenzbesteuerung beträgt das Aufgeld 28%. Die Umsatzsteuer ist bei der Differenzbesteuerung inkludiert.

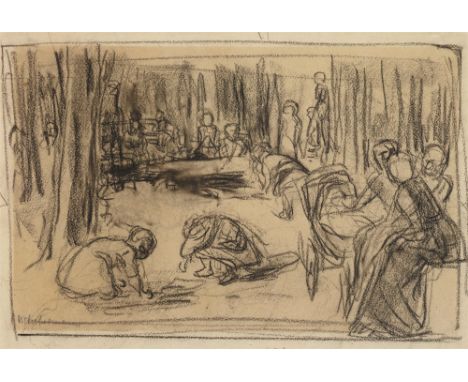

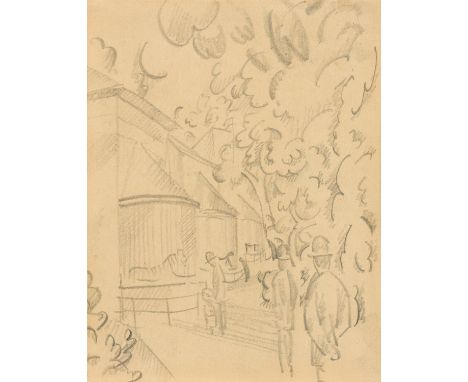

MACKE, AUGUST1887 Meschede - 1914 Perthes-les-HurlusTitel: Am Raubtierhaus im Zoo. Datierung: 1913/14. Technik: Bleistift auf Zeichenpapier. Maße: 20,5 x 16,5cm. Bezeichnung: Nachlassstempel des Künstlers (Lugt L.1775b) verso unten links mit der eingetragenen Nummer: BZ 22/20. Hier zudem von fremder Hand bezeichnet: am Raubtierhäuschen im Zoo 1913. Rahmen/Sockel: Rahmen. Provenienz:- Nachlass August Macke- Galerie Utermann, Dortmund- Privatsammlung SüdamerikaAusstellungen:- Galerie Utermann, Dortmund 1986/87 (Aufkleber)- Kunsthalle Emden, 1992 (Aufkleber)- Ulmer Museum, 1992- Kunstmuseum Bonn, 1993Literatur:- Heiderich, Ursula: August Macke - Zeichnungen - Werkverzeichnis, Stuttgart 1993, WVZ.-Nr. 1875, Abb.- Ausst.-Kat. August Macke. Zum 100. Geburtstag, Galerie Utermann, Dortmund 1986/87, Kat.-Nr. 40, Abb.- Ausst.-Kat. August Macke. Gesang von der Schönheit der Dinge - Aquarelle und Zeichnungen, Kunsthalle Emden/Ulmer Museum/Kunstmuseum Bonn, Köln 1992/93, Kat. Nr. 94, Abb.Der in Bonn aufgewachsene August Macke erreicht als junger Maler im Strudel der Stilrichtungen seiner Zeit eine bemerkenswerte Eigenständigkeit und Unverwechselbarkeit. Eine kurze Ausbildung an der Düsseldorfer Kunstakademie bricht August Macke 1906 ab. Nachdem er im Folgejahr impressionistische Gemälde in Paris im Original gesehen hat, besucht er ein halbes Jahr lang die Malschule Lovis Corinths in Berlin. 1909 heiratet der junge Künstler eine Jugendfreundin aus sehr wohlhabendem Haus. Ihr Vermögen und der Kontakt zu ihrem Onkel, der Kunstsammler und Mäzen ist, nehmen August Macke alle existenziellen Ängste. Im selben Jahr ist er wieder in Paris und nun beeindrucken ihn Werke von Henri Matisse, der Fauves sowie der Futuristen. Das Ehepaar Macke zieht an den Tegernsee; in München sieht der Maler erste kubistische Werke und kommt in Kontakt mit Franz Marc und Wassily Kandinsky. Mit ihnen gemeinsam gibt August Macke den Almanach "Der Blaue Reiter" heraus; den Onkel seiner Frau kann er zudem für die Finanzierung des Projekts gewinnen.1911 zieht der Künstler mit seiner jungen Familie zurück nach Bonn. Im Rheinland betätigt Macke sich nun auch intensiv als Organisator wichtiger Ausstellungen (u.a. "Sonderbund" Köln, 1912; "Rheinische Expressionisten" Bonn; 1913). Eine vierte Reise nach Paris bringt die persönliche Bekanntschaft mit Robert Delaunay und dem von ihm entwickelten "Orphismus". 1913 zieht August Macke in die Schweiz, wo er Paul Klee und Louis Moilliet kennenlernt, mit denen er 1914 die berühmte Tunisreise unternimmt. August Macke wird am 1. August 1914 zum Kriegsdienst eingezogen und stirbt im September in Frankreich.Neben Stillleben, Porträts und gelegentlich auch Landschaften malt August Macke überwiegend Motive, die die freundlichen Seiten des Alltagslebens zeigen. Diese Themen sind heute besonders berühmt und begehrt: flanierende Menschen auf der Straße und vor Schaufenstern, Spaziergänger im Park und Zoobesucher. Die vorliegende Zeichnung aus dem vorletzten Lebensjahr des Künstlers zeigt eine solche Szenerie, vermutlich im Kölner Zoo (Abb.1). Zwei Herren mit Hut nähern sich rechts im Vordergrund dem Raubtierhaus, wo bereits ein weiterer Mann neben einem Kind am Tigerkäfig steht. Das lange Gebäude erstreckt sich vom linken Blattrand in die Tiefe, während die rechte Seite der Arbeit von Blattwerk und hohen Bäumen dominiert wird. Offene Kontur und Schraffur - die typische "Macke-Handschrift" - macht diese Pflanzendarstellung aus. Die Menschen sind - wie meist in August Mackes Flaneur-Bildern - von hinten gezeigt oder undefiniert gesichtslos und fast figurinenartig. Diese Art der Menschendarstellung gibt den Werken August Mackes, wie auch dem vorliegenden Blatt, eine besondere Atmosphäre, die an Traumbilder erinnert. Voraussichtliche Versandkosten für dieses Los: Absprache nach der Auktion. Erläuterungen zum Katalog Herbert Böttger Deutschland Neue Sachlichkeit 1.H. 20.Jh. Unikate 1940er Rahmen Stillleben Gemälde Öl auf Leinwand Blumen

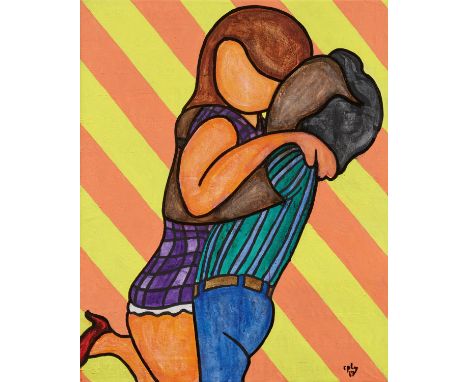

COPLEY, WILLIAM NELSON1919 New York - 1996 Key WestTitel: Ohne Titel. Datierung: 1969. Technik: Acryl auf Leinwand. Maße: 91 x 74cm. Bezeichnung: Signiert und datiert unten rechts: cply 69. Rahmen/Sockel: Rahmen. Wir danken Anthony Atlas, William N. Copley Estate, New York, für die freundliche, wissenschaftliche Unterstützung.Provenienz: - Nachlass des Künstlers - David Nolan Gallery, New York (Aufkleber)- Galerie Manus Presse, Stuttgart/Klaus Gerrit Friese, Stuttgart (2006 von Vorheriger erworben) - Privatsammlung Nordrhein-Westfalen (von Vorheriger erworben)Ausstellungen: - Galerie Manus Presse/Klaus Gerrit Friese, Stuttgart 2006- Galerie Klaus Gerrit Friese, Stuttgart 2009Literatur:- Ausst.-Kat. William N. Copley, Galerie Manus Presse/Klaus Gerrit Friese, Stuttgart 2006, S. 17, Abb. - Ausst.-Kat. William N. Copley, Among Ourselves, Stuttgart 2009, Kat.-Nr. 33, Abb.- William N. Copleys Gemälde vereinen Inspirationen aus Surrealismus und Pop Art zu einer einzigartigen Bildwelt- Copley - ein "Artist's artist" par excellence- Voyeurismus als hohe KunstLustvoller VoyeurismusWilliam Copley ist ein rastloser Voyeur. Erotik ist eine der entscheidenden Triebkräfte seiner Malerei, in der ein nicht enden wollender Kampf der Geschlechter mit humoristischen Mitteln ausgetragen wird. Das unbetitelte Gemälde von 1969 ist insofern ein typisches Werk des Malers. Zu sehen ist ein sich umarmendes Paar, wobei der Mann - ungewöhnlich für Copley - kein Alter Ego des Malers ist, sondern ein anonymisierter Latin Lover, der ganz in der Mode der späten 1960er Jahre gestylt ist. Seine ebenfalls gesichtslose Partnerin entblößt zwei Schlüsselreize, die den Voyeurismus des Malers und des Betrachters stimulieren - den Saum ihres Unterkleides und einen hochhackigen Schuh, den sie an ihrem angewinkelten Bein trägt. Der Mann könnte ihr in dieser Szene einen der unsterblichen Aphorismen von Copley ins Ohr raunen: "I'll show you my Matisse if you'll take of your Braque." Für Copley war die Malerei nach dem Sex die zweitbeste Sache, und seine Bilder bestätigen diese Haltung durch ihre eindeutige Zweideutigkeit und den Witz, mit dem er seine lustvollen Episoden ins Bild setzt.Inspiration aus der Pop Art Copley schafft in den Jahren 1968 und 1969 nur sehr wenige Gemälde, da sein Leben in diesen Jahren von rastloser Aktivität erfüllt ist; sein Privatleben ist turbulent, sein großer Mentor Marcel Duchamp ist 1968 verstorben, und er hat 1967 das kurzlebige, wirtschaftlich desaströse, aber künstlerisch faszinierende Projekt "The Letter Edged in Black Press" verwirklicht, in dem er sechs Mappenwerke mit Multiples von über 70 Künstlerinnen und Künstlern unter dem Titel "S. M. S." ("Shit Must Stop") produziert hat. Die wenigen Bilder des Jahres 1969 haben zumeist das Thema des "Battle of the Sexes" als Motiv. Das Jahr 1969 ist ein Wendepunkt im Werk des Künstlers - seine bislang eher naive und unschuldig wirkende Formensprache macht einer neuen Direktheit und Deutlichkeit Platz, die sich auch seiner Übersiedlung aus Paris zurück nach New York und der damit einhergehenden Beschäftigung mit der amerikanischen Pop Art verdankt. Mit seiner klaren Formensprache ist das Gemälde "Ohne Titel" eines der frühen Werke Copleys in dieser für ihn neuen Malweise, die er inzwischen mit den technisch "schnelleren" und leichter zu nutzenden Acrylfarben ausführt. Ab etwa 1972 werden seine Darstellungen expliziter und er schafft eine Serie von etwa 60 Zeichnungen und 60 Gemälden mit dem zusammenfassenden Titel "X-Rated". Das vorliegende Gemälde bereitet mit seinem diskreten Voyeurismus diese Werkgruppe vor. Formal ist das Bild auch verwandt mit der Werkgruppe der "Nouns", in der Copley einzelne Alltagsgegenstände isoliert und vor einem ornamental gestaltenten Hintergrund präsentiert - u. a. "Plough and Bed", "Electric Chair", "Bicycle" (1970). Das hier vorliegende Werk "Ohne Titel" präsentiert das Paar vor einem Hintergrund aus kräftig leuchtenden Schräglinien in Gelb und Orange. Das Gemälde stammt aus dem Nachlass des Künstlers und wurde erstmals nach seinem Tod publiziert.Kay Heymer. Voraussichtliche Versandkosten für dieses Los: Absprache nach der Auktion. Erläuterungen zum Katalog William Nelson Copley USA Surrealismus Pop Art Nachkriegskunst Unikate 1960er Rahmen Paare Gemälde Acryl Mensch

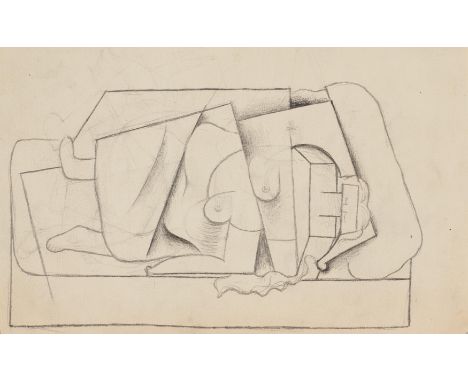

PICASSO, PABLO1881 Malaga - 1973 MouginsTitel: Femme couchée. Datierung: 1915. Technik: Bleistift auf Papier. Maße: 16 x 24,5cm. Bezeichnung: Von fremder Hand bezeichnet verso.Rahmen/Sockel: Rahmen. Provenienz:- Nachlass Pablo Picasso, Paris- Sammlung Marina Picasso, Frankreich- Galerie Jan Krugier, Genf- Sammlung Konrad Klapheck, DüsseldorfAusstellungen:- Haus der Kunst, München 1981- Centro di Cultura di Palazzo Grassi, Venedig 1981 - Josef-Haubrich-Kunsthalle, Köln 1981- Städtische Galerie im Städelschen Kunstinstitut, Frankfurt 1981/82- Kunsthaus Zürich, 1982- The National Museum of Modern Art, Tokio 1983- Municipal Museum, Kyoto 1983- Fundazio de Caixa, Barcelona 1987- Jan Krugier Gallery, New York 1987- Tokyo Station Gallery, 1988- The Israel Museum, Jerusalem 1993Literatur:- Ausst.-Kat. Pablo Picasso - Eine Ausstellung zum hundertsten Geburtstag - Werke aus der Sammlung Marina Picasso, Haus der Kunst, München 1981, S. 283, Kat.-Nr. 101, Abb.- Ausst.-Kat. Picasso. Opere dal 1895 al 1971 dalla Collezione Marina Picasso, Centro di Cultura di Palazzo Grassi, Venedig 1981, S. 246, Kat.-Nr. 121, Abb.- Ausst.-Kat. Picasso: Masterpieces from the Marina Picasso Collection and from Museums in USA and USSR, The National Museum of Modern Art, Tokio 1983, S. 228, Kat.-Nr. 85, Abb.- Ausst.-Kat. Picasso: Cubist Works from the Marina Picasso Collection, Jan Krugier Gallery, New York 1987, Kat.-Nr. 42, Abb.- Ausst.-Kat. Pablo Picasso: Focused on Cubist Works from the Marina Picasso Collection, Tokyo Station Gallery, Tokio 1988, Kat.-Nr. 30, Abb.- Ausst.-Kat. Picasso the draughtsman: 103 Works from the Marina Picasso Collection, Israel Museum, Jerusalem 1993, Kat.-Nr. 32- Zeichnung aus der wichtigen kubistischen Phase des einflussreichsten Künstlers des 20. Jahrhunderts- "Dokument" mit sehr intimem Charakter- Erstklassige Provenienz: Marina Picasso und Konrad KlapheckDie Mehrdimensionalität in der FlächeAls Pablo Picasso die vorliegende Zeichnung 1915 fertigt, hat der 34-Jährige die Kunstwelt schon nachhaltig beeindruckt und grundlegend verändert. In seiner spanischen Heimat kann der so talentierte Maler im Jahr 1900 bereits seine erste Einzelausstellung feiern; der Besuch der Weltausstellung führt ihn aber in das Kunst-Mekka Paris, das seine zweite Heimat werden wird. Dort sind die Anfänge in den ersten Jahren hart, auch wenn Picasso schnell die Galerist*innen Berthe Weill und Ambroise Vollard auf sich aufmerksam machen kann. Gertrude und Leo Stein werden wichtige "Katalysatoren" in Picassos Karriere und Mitte der 1900er Jahre ist der Spanier nicht nur in Künstlerkreisen geachtet, sondern auch finanziell konsolidiert. Vor diesem Hintergrund wagt er 1907 Unerhörtes, als er die "Demoiselles d'Avignon" malt, das Initial-Gemälde des Kubismus. Das Risiko ist groß und lange bleibt die verstörende Ansicht der fünf nackten Frauen allein dem Freundeskreis Picassos bekannt: Die Kunsthändler Wilhelm von Uhde und Daniel-Henry Kahnweiler sowie Guillaume Apollinaire, André Derain, Georges Braque und Henri Matisse diskutieren intern über Picassos radikal neue Darstellung der Welt. Die Maler Derain und Braque, später auch Juan Gris nehmen die Idee der simultanen Vielansichtigkeit in der zweidimensionalen Malerei auf. 1909 bekommt der neue Stil einen Namen: Der Kubismus ist in der Welt. Etwa zehn Jahre wird diese, den Betrachter herausfordernde "Weltansicht" für Picassos Werk prägend sein. Ab 1910 wird Pablo Picasso auch im Deutschen Reich und in England, 1913 auch in den USA berühmt - im Alter von 30 Jahren liegt ihm die Kunstwelt zu Füßen."Ma Jolie": Eva GouelDiese kubistische Zeichnung der "Femme couchée" wird in das späte Jahr 1915 datiert. Eine Frau mit geschlossenen Augen und ohne sichtbaren Mund liegt auf einem Bett. Ihr Gesicht ist auf ein schmales Rechteck reduziert. Schultergürtel, Hals und Dekolleté der Ruhenden sind hartkantig und kubisch gezeichnet, wogegen die weich schraffierte Rundung der nackten Brust stark differiert. Die Linie links von dieser Brust markiert die Oberkante der Bettdecke, unter der sich die zweite Brust und der Leib deutlich abzeichnen, während der Verlauf der Kontur der Beine kaum angedeutet ist. Die summarisch dargestellten Füße der Frau schauen unter der Zudecke hervor. Ihr linker Arm ist parallel zu der vorderen Bettkante sichtbar; ein welliger Haarzopf unterbricht die Strenge dieser Linie. Das Bett selbst ist als geschlossener Kasten gedacht und hat ein schräg aufgestelltes Kopfteil.Pablo Picasso hat seine Werke als "Einträge in sein persönliches Tagebuch" (Nancy, Hugues/Widmaier Picasso, Olivier: Picasso - L'inventaire d'une vie, ARTE 2013) bezeichnet und bei dieser Zeichnung handelt es sich um ein ungewöhnlich intimes "Dokument". Es ist Eva Gouel (1885-1915, auch bekannt als Marcelle Humbert), die hier in ihrem Krankenbett liegt. Sie war seit 1912 Picassos zweite Lebensgefährtin nach Fernande Olivier. Pablo Picasso hat Eva Gouel kaum portraitiert; ihr Name erscheint aber in verschiedenen seiner kubistischen Werke als Schriftzug oder als Bildtitel: "Ma Jolie" (dies ist Picassos Kosename für Eva Gouel), "Violon 'Jolie Eva'" oder "Guitar 'J'aime Eva'". 1915 erkrankt Eva Gouel schwer an Tuberkulose und wird im November stationär ins Krankenhaus von Auteuil eingewiesen; dort besucht Picasso sie täglich und zeichnet sie auch (Abb. 1). Am 14. Dezember 1915 stirbt Picassos "Jolie", Eva Gouel. Pablo Picasso behält dieses Blatt, das nach seinem Tod in das Eigentum seiner Enkelin Marina übergeht. Es handelt sich um eine anrührende, sehr private Zeichnung aus der kubistischen Phase des einflussreichsten Künstlers des 20. Jahrhunderts. Dass die Zeichnung aus der Provenienz des Künstlers Konrad Klapheck stammt, gibt ihr noch eine zusätzliche historische Dimension. Voraussichtliche Versandkosten für dieses Los: Absprache nach der Auktion. Erläuterungen zum Katalog Pablo Picasso Spanien Kubismus Surrealismus Moderne Kunst Unikate Rahmen Abstrakt Papierarbeit Bleistift Figur / Figuren

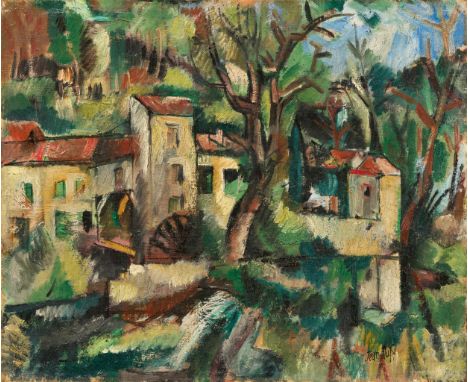

DUFY, JEAN1888 Le Havre - 1964 BoussayTitel: Moulin à Aubes (Limousin). Datierung: Um 1930. Technik: Öl auf Leinwand. Maße: 38,5 x 46cm. Bezeichnung: Signiert unten rechts: Jean Dufy. Rahmen/Sockel: Modellrahmen. Für dieses Werk liegt eine Expertise von Jacques Bailly, Paris, vom 06.03.2013 vor. Wir danken Herrn Jacques Bailly für die freundliche wissenschaftliche Unterstützung.Provenienz:- Schneider Galleries, Mineola, New York (lt. Einlieferer)- Arvi SA, Melano/Schweiz- PrivatsammlungLiteratur:- Bailly, Jacques: Catalogue raisonné de l'oeuvre de Jean Dufy (Vol. III), Paris 2024, WVZ.-Nr. 1647, Abb.- Jean Dufy ist ein bedeutender französischer Maler der Moderne, geprägt vom Fauvismus und Kubismus- Seine Werke sind in renommierten Sammlungen vertreten, darunter das MoMA in New York und das Musée d'Art Moderne de la Ville de Paris - Leuchtende Farben und eine poetische Leichtigkeit kennzeichnen sein Werk- "Moulin à Aubes" zeigt eine eindrucksvolle Landschaft im Limousin und ist ein herausragendes Beispiel für Dufys späte NaturmotiveJean Dufy, 1888 geboren in Le Havre, wächst als eines von elf Kindern in einer künstlerisch und musikalisch geprägten Familie auf. Obwohl er zunächst eine kaufmännische Lehre beginnt, weckt eine Ausstellung 1906 mit Werken von Matisse, Derain, Marquet und Picasso seine Leidenschaft für die Malerei. Nach dem Wehrdienst zieht Dufy nach Paris, wo er in Kontakt mit zentralen Figuren der Moderne wie Georges Braque und Guillaume Apollinaire kommt. 1914 erzielt er mit seiner ersten Ausstellung von Aquarellen große Anerkennung bei Kritikern und dem Publikum. Im Laufe der Jahre entwickelt er eine unverkennbare Bildsprache: leuchtende Farben, häufig dominiert von Blau, eine beschwingte Linienführung und ein Gespür für rhythmische Kompositionen kennzeichnen sein Werk. Neben der Malerei ist Dufy über Jahrzehnte als Gestalter für Porzellan und Textilien tätig. Seine Gemälde zeigen Paris, Zirkusszenen oder Musiker ebenso wie ruhige Landschaften - stets mit einer Mischung aus poetischer Leichtigkeit und dekorativer Raffinesse.Das angebotene Gemälde "Moulin à Aubes" entsteht während Dufys Aufenthalten in der ländlichen Region Limousin im Südwesten Frankreichs. In einer von Felsen geprägten Landschaft dominieren grüne und erdfarbene Töne die Komposition. Die Bildmitte wird bestimmt von Landhäusern und einer Wassermühle, die harmonisch in die Natur eingebettet sind. Der Hintergrund wird von dichten Baumkronen und einem Streifen blauen Himmels abgeschlossen. Dufys typische, lockere Pinselführung verleiht der Szene Leichtigkeit, das Licht ist weich und atmosphärisch. Dieses Werk ist ein eindrucksvolles Beispiel für seine späten Landschaftsdarstellungen, in denen er die ländliche Stille mit seiner farbintensiven Handschrift einfängt. Es zeigt seine Fähigkeit, das Alltägliche in eine heitere Bildwelt zu verwandeln - ein poetischer Blick auf die französische Provinz. Voraussichtliche Versandkosten für dieses Los: Absprache nach der Auktion. Erläuterungen zum Katalog Jean Dufy Moderne Kunst Unikate 1930er Modellrahmen Haus Gemälde Öl Architektur

AL HIRSCHFELDCritics' Choice for 1978-79 [or 1978 Fall Preview]. Ink on illustration board, signed "HIRSCHFELD 5" at lower right. Visible area 21 1/2 x 29 inches. Framed. Visibly fine, not examined out of frame. With the frame back label of the Margo Feiden Gallery.A dynamic, multi-figure Al Hirschfeld published September 1, 1978, offering caricatures of prominent arts figures. Mary Tyler Moore is depicted at lower right, as are other expected television personalities of the era, such as the stars of "Charlie's Angels." Movie stars such as Jack Nicholson, Henry Fonda, John Travolta, and Lily Tomlin are featured (the last two having starred in the widely panned Moment by Moment). Musical figures abound, such as Sonny Rollins, Rod Stewart, and Linda Ronstadt, as well as dancer Mikhail Baryshnikov. Finally, several artists are represented, such as photographer Richard Avedon and painters Georgia O'Keeffe and Henri Matisse. A fantastic Al Hirschfeld combining so many varied stars of the late 1970s.

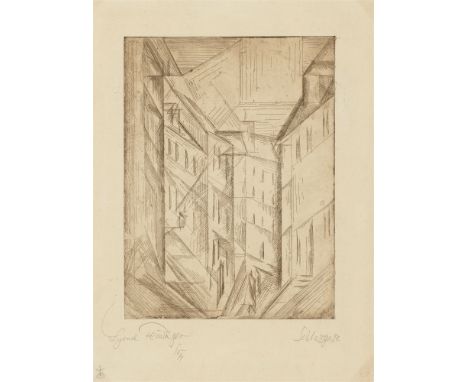

Erich Heckel, Wolken am MeerAquarell über schwarzer Kreide auf Aquarellbütten. 46,6 x 56,2 cm. Unten rechts mit Bleistift signiert und datiert 'Erich Heckel 22'. Rückseitig betitelt 'Wolken am Meer'. - In guter Erhaltung. Vereinzelte wohl atelierbedingte Fleckchen.Wir danken Renate Ebner und Hans Geissler, Nachlass Erich Heckel, Hemmenhofen, für freundliche Auskunft. Das Aquarell ist im Archiv verzeichnet.ProvenienzGalerie Ferdinand Möller, Berlin (rückseitig mit dem Galerie-Stempel); Sammlung Werner, Wien, Depositum Albertina, WienAusstellungenWien 2012 (Albertina), Kirchner Heckel Nolde. Die Sammlung Werner, Kat. Nr. 51, S. 116 mit Farbabb.Otto Mueller – Erich Heckel – Pablo Picasso. Die Sammlung von Irmtraut WernerBei den Werken aus der Sammlung Werner handelt es sich in mehrfacher Hinsicht um eine Besonderheit. Diese Sammlung vereint nicht nur ausgezeichnete Werkgruppen der Brücke-Künstler Ernst Ludwig Kirchner, Erich Heckel, Otto Mueller und Max Pechstein sowie Farbkreidezeichnungen von Oskar Kokoschka – sie ist vor allem durch ihre ungewöhnliche Entstehungsgeschichte von Bedeutung. Ihre Initiatorin war die 1922 im sächsischen Frankenberg geborene Irmtraut Werner, die nach Ende des Zweiten Weltkriegs in der anfangs in Chemnitz ansässigen Galerie von Wilhelm Grosshennig als Sekretärin arbeitete. Nachdem Grosshennig mit der Galerie 1951 nach Düsseldorf umgezogen war, folgte Werner dem Galeristen als dessen Mitarbeiterin, ließ sich von seiner Begeisterung für den Expressionismus anstecken und begann mit dem Aufbau einer eigenen Sammlung zur Klassischen Moderne. Nach ihrem Tod 2008 gab Werners Tochter die Sammlung als Leihgabe in die Albertina in Wien, dem weltweit bedeutendsten Museum für graphische Künste. 2012 wurden die Highlights ihrer Sammlung in einer viel beachteten Ausstellung mit eigenem Katalog gezeigt. Als Grosshennig aufgrund der völligen Zerstörung der Galerieräume 1945 in Chemnitz nach Düsseldorf übersiedelte, konnte er auf eine fast 40jährige Galerietätigkeit zurückblicken. Mit dem Neuanfang in der Kasernenstraße 13 war auch ein Wandel der vertretenen Künstler verbunden. So wandte er sich nach der Handelstätigkeit mit Werken des 19. Jahrhunderts jetzt dem deutschen Expressionismus sowie den französischen Künstlern Pablo Picasso, André Derain und Henri Matisse zu. Wie der langjährige Direktor der Albertina Klaus Albrecht Schröder im Katalog der Sammlungsausstellung schreibt, avancierte die „Galerie Grosshennig zur Drehscheibe des Kunsthandels für französische und deutsche Kunst des ausgehenden 19. und 20. Jahrhunderts und zur Kunstvermittlerin beim Neuaufbau und Wiederherstellung öffentlicher Kunstsammlungen in Westdeutschland.“ (Kirchner, Heckel, Nolde. Die Sammlung Werner, Ausst. Kat. Wien 2012, S. 8). Maßgeblichen Anteil an diesem Erfolg hatte seine junge Mitarbeiterin Irmtraut Werner, die sich – von Natur aus ambitioniert und interessiert – selbst zur Kunstexpertin auf dem von ihrem Arbeitgeber favorisierten Terrain entwickelte. Als Anerkennung für ihre tatkräftige Unterstützung schenkte er ihr zum Geburtstag und zur Taufe ihrer Tochter graphische Arbeiten des Expressionismus. Diese Werke sollten die Initialzündung zum Aufbau der eigenen Sammlung werden, die sie auch dann weiterführte, als sie 1965 den Geigenvirtuosen Ricardo Odnopossoff heiratete und ihm nach Wien folgte. Ihre fast zwanzigjährige Galerietätigkeit war derart prägend gewesen, dass sie mit Hilfe ihrer alten Kontakte, aber vor allem mit einem sicheren Gespür für Qualität weitersammelte. Irmtraut Werner war dabei stets bestrebt, Einzelwerke nicht allein stehenzulassen, sondern graphische Folgen zu bilden, so etwa bei Otto Muellers Lithografien „Im Wasser stehendes und am Ufer sitzendes“ (Lot 173) und bei den „Zwei Akten“ (Lot 172), die sie mit Hilfe der Künstlerwitwe Maschka Meyerhofer, verheiratete Mueller, komplettierte. Ebenfalls von Mueller stammt eines der Highlights ihrer Sammlung, das großformatige Aquarell „Großer liegender und kleine stehende Akte in Landschaft“ (Lot 41). Mit diesem 1925 datierten Werk besaß Werner ein charakteristisches Werk des Brücke-Künstlers, der sich seit 1901 mit der Darstellung des nackten Menschen, meist knabenhafte junge Frauen, in der Natur auseinandersetzte. Stehend oder liegend sind seine Gestalten Sinnbilder für den paradiesischen Zustand des Menschen in einer natürlichen Umgebung. Meist verzichtete Mueller auch auf Attribute und gab nur selten die Physiognomien seiner Figuren preis.Das Schaffen Erich Heckels lernte sie 1965 durch die Ausstellung „Erich Heckel. Gemälde aus den Jahren 1906-1960“ in der Galerie Grosshennig kennen. Aus dieser Schau und anderen Quellen fanden ausgewählte Werke auch den Weg in ihre Sammlung, etwa die Aquarelle „Wolken am Meer“ (Lot 168), „Frau vor Bäumen“ (Lot 167) und „Südfranzösischer Hafen“ (Lot 169), die allesamt aus den 1920er Jahren stammen und das breite Themenspektrum des Künstlers offenbaren. Während der Jahre an der Seite des weltweit gefragten Violinisten Odnopossoff blieb sie über Ausstellungen, Künstler und aktuelle Kunstströmungen informiert und erweiterte ihre Sammlung vorsichtig um Werke von Maurice Estève, Alexander Archipenko, Henri Matisse und vor allem von Picasso. Von letztgenanntem erwarb sie eine seiner schönsten Lithografien, die „Buste au corsage à Carreaux“ (Lot 42) von 1957 mit der Darstellung seiner letzten Lebensgefährtin Jacqueline Roque. Durch den meisterhaften und wie immer bei Picasso experimentierfreudigen Umgang mit den verschiedenen Drucktechniken brachte er die Kreide derart breitflächig auf die Zinkplatte, dass er die Effekte einer „Frottage“ erreichte und eine ungewöhnlich malerisch anmutende Graphik schuf, deren Reiz er mittels einer feinen Nadel noch erhöhte. Insgesamt hatte Werner eine hochkarätige Sammlung zusammengetragen, die trotz der verschiedenen Künstler überraschend homogen ist. Trotz der Tatsache, dass sie sowohl in künstlerischer, familiärer und materieller Hinsicht anfangs kaum die Voraussetzungen dazu mitbrachte, war ihr eine in sich geschlossene und überraschend frische Sammlung gelungen.Zur Galerie Grosshennig und Irmtraut Werner vgl. Ulrike Saß, Die Galerie Gerstenberger und Wilhelm Grosshennig. Kunsthandel in Deutschland von der Kaiserzeit bis zur BRD, Wien/Köln/Weimar 2021, S. 367. Der Archivbestand der Galerie im ZADIK unter der Nummer "A 109 Galerie Wilhelm Grosshennig, Düsseldorf".

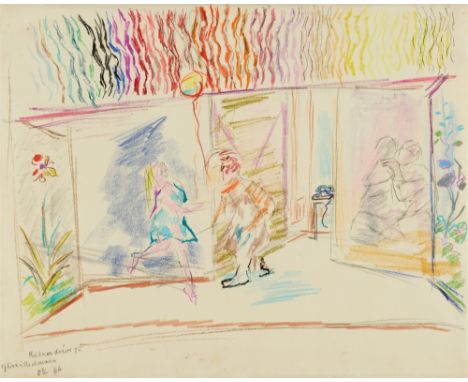

Oskar Kokoschka, Bühnendekor zu Sphinx und StrohmannFarbkreide und Bleistift auf Zeichenpapier. 50,5 x 63,4 cm. Unten links mit Bleistift monogrammiert, datiert und bezeichnet 'Bühnendécor zu Sphinx u. Strohmann OK 66'. - In guter, farbfrischer Erhaltung.ProvenienzSammlung Werner, Wien, Depositum Albertina, WienAusstellungenWien 2012 (Albertina), Kirchner Heckel Nolde. Die Sammlung Werner, Kat. Nr. 82, S. 174f. mit Farbabb.Otto Mueller – Erich Heckel – Pablo Picasso. Die Sammlung von Irmtraut WernerBei den Werken aus der Sammlung Werner handelt es sich in mehrfacher Hinsicht um eine Besonderheit. Diese Sammlung vereint nicht nur ausgezeichnete Werkgruppen der Brücke-Künstler Ernst Ludwig Kirchner, Erich Heckel, Otto Mueller und Max Pechstein sowie Farbkreidezeichnungen von Oskar Kokoschka – sie ist vor allem durch ihre ungewöhnliche Entstehungsgeschichte von Bedeutung. Ihre Initiatorin war die 1922 im sächsischen Frankenberg geborene Irmtraut Werner, die nach Ende des Zweiten Weltkriegs in der anfangs in Chemnitz ansässigen Galerie von Wilhelm Grosshennig als Sekretärin arbeitete. Nachdem Grosshennig mit der Galerie 1951 nach Düsseldorf umgezogen war, folgte Werner dem Galeristen als dessen Mitarbeiterin, ließ sich von seiner Begeisterung für den Expressionismus anstecken und begann mit dem Aufbau einer eigenen Sammlung zur Klassischen Moderne. Nach ihrem Tod 2008 gab Werners Tochter die Sammlung als Leihgabe in die Albertina in Wien, dem weltweit bedeutendsten Museum für graphische Künste. 2012 wurden die Highlights ihrer Sammlung in einer viel beachteten Ausstellung mit eigenem Katalog gezeigt. Als Grosshennig aufgrund der völligen Zerstörung der Galerieräume 1945 in Chemnitz nach Düsseldorf übersiedelte, konnte er auf eine fast 40jährige Galerietätigkeit zurückblicken. Mit dem Neuanfang in der Kasernenstraße 13 war auch ein Wandel der vertretenen Künstler verbunden. So wandte er sich nach der Handelstätigkeit mit Werken des 19. Jahrhunderts jetzt dem deutschen Expressionismus sowie den französischen Künstlern Pablo Picasso, André Derain und Henri Matisse zu. Wie der langjährige Direktor der Albertina Klaus Albrecht Schröder im Katalog der Sammlungsausstellung schreibt, avancierte die „Galerie Grosshennig zur Drehscheibe des Kunsthandels für französische und deutsche Kunst des ausgehenden 19. und 20. Jahrhunderts und zur Kunstvermittlerin beim Neuaufbau und Wiederherstellung öffentlicher Kunstsammlungen in Westdeutschland.“ (Kirchner, Heckel, Nolde. Die Sammlung Werner, Ausst. Kat. Wien 2012, S. 8). Maßgeblichen Anteil an diesem Erfolg hatte seine junge Mitarbeiterin Irmtraut Werner, die sich – von Natur aus ambitioniert und interessiert – selbst zur Kunstexpertin auf dem von ihrem Arbeitgeber favorisierten Terrain entwickelte. Als Anerkennung für ihre tatkräftige Unterstützung schenkte er ihr zum Geburtstag und zur Taufe ihrer Tochter graphische Arbeiten des Expressionismus. Diese Werke sollten die Initialzündung zum Aufbau der eigenen Sammlung werden, die sie auch dann weiterführte, als sie 1965 den Geigenvirtuosen Ricardo Odnopossoff heiratete und ihm nach Wien folgte. Ihre fast zwanzigjährige Galerietätigkeit war derart prägend gewesen, dass sie mit Hilfe ihrer alten Kontakte, aber vor allem mit einem sicheren Gespür für Qualität weitersammelte. Irmtraut Werner war dabei stets bestrebt, Einzelwerke nicht allein stehenzulassen, sondern graphische Folgen zu bilden, so etwa bei Otto Muellers Lithografien „Im Wasser stehendes und am Ufer sitzendes“ (Lot 173) und bei den „Zwei Akten“ (Lot 172), die sie mit Hilfe der Künstlerwitwe Maschka Meyerhofer, verheiratete Mueller, komplettierte. Ebenfalls von Mueller stammt eines der Highlights ihrer Sammlung, das großformatige Aquarell „Großer liegender und kleine stehende Akte in Landschaft“ (Lot 41). Mit diesem 1925 datierten Werk besaß Werner ein charakteristisches Werk des Brücke-Künstlers, der sich seit 1901 mit der Darstellung des nackten Menschen, meist knabenhafte junge Frauen, in der Natur auseinandersetzte. Stehend oder liegend sind seine Gestalten Sinnbilder für den paradiesischen Zustand des Menschen in einer natürlichen Umgebung. Meist verzichtete Mueller auch auf Attribute und gab nur selten die Physiognomien seiner Figuren preis.Das Schaffen Erich Heckels lernte sie 1965 durch die Ausstellung „Erich Heckel. Gemälde aus den Jahren 1906-1960“ in der Galerie Grosshennig kennen. Aus dieser Schau und anderen Quellen fanden ausgewählte Werke auch den Weg in ihre Sammlung, etwa die Aquarelle „Wolken am Meer“ (Lot 168), „Frau vor Bäumen“ (Lot 167) und „Südfranzösischer Hafen“ (Lot 169), die allesamt aus den 1920er Jahren stammen und das breite Themenspektrum des Künstlers offenbaren. Während der Jahre an der Seite des weltweit gefragten Violinisten Odnopossoff blieb sie über Ausstellungen, Künstler und aktuelle Kunstströmungen informiert und erweiterte ihre Sammlung vorsichtig um Werke von Maurice Estève, Alexander Archipenko, Henri Matisse und vor allem von Picasso. Von letztgenanntem erwarb sie eine seiner schönsten Lithografien, die „Buste au corsage à Carreaux“ (Lot 42) von 1957 mit der Darstellung seiner letzten Lebensgefährtin Jacqueline Roque. Durch den meisterhaften und wie immer bei Picasso experimentierfreudigen Umgang mit den verschiedenen Drucktechniken brachte er die Kreide derart breitflächig auf die Zinkplatte, dass er die Effekte einer „Frottage“ erreichte und eine ungewöhnlich malerisch anmutende Graphik schuf, deren Reiz er mittels einer feinen Nadel noch erhöhte. Insgesamt hatte Werner eine hochkarätige Sammlung zusammengetragen, die trotz der verschiedenen Künstler überraschend homogen ist. Trotz der Tatsache, dass sie sowohl in künstlerischer, familiärer und materieller Hinsicht anfangs kaum die Voraussetzungen dazu mitbrachte, war ihr eine in sich geschlossene und überraschend frische Sammlung gelungen.Zur Galerie Grosshennig und Irmtraut Werner vgl. Ulrike Saß, Die Galerie Gerstenberger und Wilhelm Grosshennig. Kunsthandel in Deutschland von der Kaiserzeit bis zur BRD, Wien/Köln/Weimar 2021, S. 367. Der Archivbestand der Galerie im ZADIK unter der Nummer "A 109 Galerie Wilhelm Grosshennig, Düsseldorf".