We found 2273 price guide item(s) matching your search

There are 2273 lots that match your search criteria. Subscribe now to get instant access to the full price guide service.

Click here to subscribe- List

- Grid

-

2273 item(s)/page

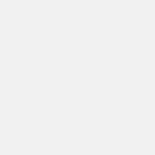

Wille, Fritz von (Weimar 1860 - 1941 Düsseldorf, der wohl bedeutendste Maler der Eifel, Schüler der KA Düsseldorf),"Blick von Hochkönigsburg", Öl auf Leinwand, signiert, datiert und bezeichnet Hkgsbg 4.4.00 FvW, 33 x 46 cm.Fritz von Wille studierte an der Kunstakademie in Düsseldorf, wo er sich mit verschiedenen Maltechniken und Stilen auseinandersetzte. Als Landschaftsmaler entwickelte er sich allerdings autodidaktisch. Sein Werk zeichnet sich durch eine besondere Lichtführung und eine lebendige Farbpalette aus, die es ihm ermöglichten, die wechselnden Stimmungen der Eifellandschaft meisterhaft darzustellen. Besonders geschätzt wird von Wille für seine Fähigkeit, die Natur in all ihren Facetten zu zeigen - von sanften Hügeln und dichten Wäldern bis hin zu dramatischen HimmelsszenenEr war nicht nur ein talentierter Maler, sondern auch ein wichtiger Vertreter der regionalen Kunstszene. Er trug dazu bei, das Interesse an der Eifel als Inspirationsquelle für Künstler zu fördern und hinterließ ein reiches Oeuvre, das bis heute geschätzt wird.

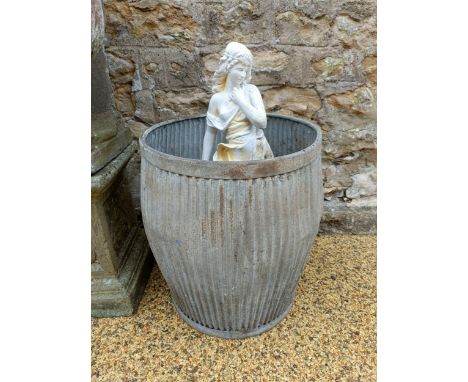

Novelty hallmarked silver items comprising WW1 or similar biplane, and a gardening set made up of a wheelbarrow, rake, hoe, spade, broom, trug, watering can, two plant pots and fork and trowel, the wheelbarrow Sheffield 1984, maker's mark SJH, length of longest tool 6cm, weight of all items 70g

JOHN RITCHIE (SCOTTISH 1828-1905) STREET SCENE ON A WINTER DAY - A SLIDE Signed and dated 1854, oil on canvas 61cm x 112cm (24in x 44in) James KeithM. Newman Ltd, LondonExhibited: Royal Scottish Academy, Edinburgh, 1854, no.225 (lent by the publisher Mr James Keith) Nineteenth-century Britain underwent an unprecedented demographic expansion and redistribution. Accordingly, Victorian depictions of the crowded unpredictability of urban life felt distinctly contemporary. Social-realists populated their works with ‘larger than life’ characters from across the class spectrum who were often jostling to further their own agenda, charging a work with narrative potential. So it was in the prose of Dickens, Gaskell and Thackeray; so too in the work of painters such as William Powell Frith, Thomas Faed and John Ritchie. Street Scene on a Winter Day - A Slide is expansive in its scope, allowing Ritchie to comprehensively illustrate the hijinks of a group of boys who have come across an ice slide on the streets of Edinburgh. Ritchie revels in the spectrum of emotion from the determined expressions of those sliding in from the right-hand side, to the shock of the boys in the centre who spot the impending pile-up, culminating in the gleeful tumble of limbs on the left as the children fall to the ground. It is just as well that the boy crouching in the very centre of the composition wears a scarf tied around his ears, which protects his head from the chill of the snowball that has just found its target. Outraged, he wheels round to identify his assailant, who has wisely positioned himself to the lower centre: he is already poised, on all fours, with a further snowball. One adventurous soul wears a wicker trug as a protective shield on his back, the vegetables it previously carried abandoned on the snow. Evidence of further summarily forgotten errands can be found in the letter-bundle and loaves of bread flying through the air, and the upturned basket of onions. A pamphlet affixed to the far-left wall reminds the viewer of the ongoing Crimean War, which had raged since October 1853, but Ritchie’s painting celebrates the suspension of worldly duties and cares for the simple pleasure of playing in the snow - even if only for a few moments. It is evident that the ice slide has proven a delightfully irresistible prospect for these boys.

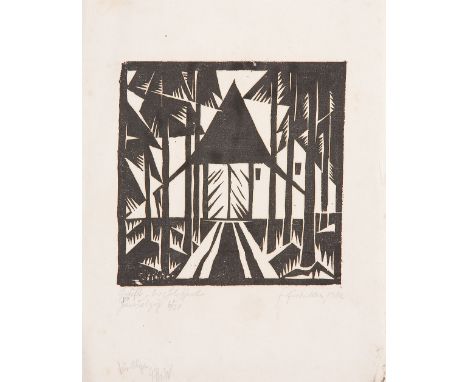

FRITZ FUHRKEN ( Nadorst bei Oldenburg 1894 - 1943 Hesdin )Gehöft, 1922Holzschnitt/Papier ca. 18 x 18 cmsigniert fr fuhrken, datiert 1922beschriftet und nummeriert Gehöft, Orig Holzschnitt, Handabzug 6/30gewidmet für Olga, G.Ph.W.aus dem Nachlass von Georg Philipp WörlenSCHÄTZPREIS / ESTIMATE °€ 100 - 200STARTPREIS / STARTING PRICE °€ 100Fritz Fuhrken war ein deutscher Künstler. Fuhrken besuchte ab 1909 das Bremer Lehrerseminar. Fuhrken, der sich bereits mit 17 Jahren (1911) für die Jugendbewegung und den Wandervogel interessierte, gründete 1911 die Stickgraser Wandervogelgruppe „St.W.V. von 1911“ und illustrierte das Fahrtenbuch mit Federzeichnungen. Erste druckgraphische Arbeiten im Jugendstil zwischen 1913 und 1915. Der Kriegsfreiwillige Fuhrken im November 1915 in den Osten abkommandiert. Bis Dezember 1917 stand er als Infanterist an der russischen Front in Galizien und Wolhynien. Den Krieg begleitet er in Tagebuchaufzeichnungen und Skizzen. Fuhrken wurde Regimentszeichner. Er malte aber auch gemeinsam mit einem Meisterschüler von Arthur Kampf. Im Dezember 1917 wurde Fuhrken an die Westfront verlegt. An der Somme geriet er im August 1918 in englische Kriegsgefangenschaft. Er verbachte 15 Monate im Gefangenenlager Colsterdale/Masham, einem privilegierten Lager für Offiziere in Yorkshire. Fuhrken schuf dort Aquarelle, Federzeichnungen und Holzschnitte (Colsterdaler Expressionismus, Nähe zum Blauen Reiter). Angeregt wurde er durch ebenfalls im Lager anwesende namhafte Künstler (Otto Nebel) und mit Kunst des Deutschen Expressionismus. Nebel war stark beeinflusst von Franz Marc und dem Blauen Reiter. Austausch Fuhrkens mit Georg Philipp Wörlen. Weitere Anregungen durch den Kunstpädagogen Erich Parnitzke und den Bocholter Architekten Karl Tangerding (1891–1936), aus dem Umfeld der Rheinischen Expressionisten. Rainer Stamm kategorisiert Fuhrkens farbabstrakte Aquarelle als „dynamischen Kubofuturismus“. In den 20er Jahren Abschwächung der Palette und Beruhigung der Sujets gemäß der zweiten Expressionisten-Generation und Annäherung an die Neue Sachlichkeit. Andere bedeutende Autoren, die über Fuhrken schrieben, sind Bernd Küster, früherer Direktor des Landesmuseums für Kunst und Kulturgeschichte in Oldenburg, oder Barbara Alms Leiterin der Städtischen Galerie Delmenhorst Haus Coburg. Frühe Papierarbeiten Fuhrkens fanden über den Wuppertaler Sammler Albert Rudolf Ibach (Klavierfabrik Rud. Ibach Sohn) Eingang in die Sammlung Etta und Otto Stangl in München. Oktober Rückkehr nach Delmenhorst-Stickgras. 1920 erstes Lehramt an der Volksschule Kleine Allee in Bremen. Fuhrken wurde Mitglied des Bremer Künstlerbundes, des Nordwestdeutschen Künstlerbundes sowie der Künstlergruppe Neuwerker um Willy Menz (1890–1969). Nachmittags studierte er an der Staatlichen Kunstgewerbeschule Bremen in der Grafikklasse von Willy Menz. Erste gemeinsame Ausstellungen der „Drei“ (Franz Bronstert, Fuhrken, Wörlen) in der Heimat Bronsterts. In einer Anzeige der Kunstzeitschrift Hellweg erschien im September 1921 nur noch der Name „Der Fels“. 1922 wurden zwei weitere Mitglieder aufgenommen: Reinhard Hilker (1899–1961), der später Schüler bei Lyonel Feininger im Bauhaus wurde, und Carry Hauser (1895–1985), bis 1922 in Hals bei Passau. Rege Ausstellungstätigkeit in Deutschland und Österreich. Im Eigenverlag durch G. Ph. Wörlen in Passau erschienen 7 Folgen von Fels-Mappen mit jeweils einer grafischen Arbeit der Gruppe. Eine 8. Folge erschien 1924 durch Fritz Fuhrken im W. Krieg Verlag Leipzig. Die Mitglieder des „Fels“ bekamen durch Wörlen Kontakt zu Alfred Kubin in Wernstein am Inn.1922 heirateten Fritz Fuhrken und Ada Bors (1902–1979). Die Hochzeitsreise führte zu Georg Phillip Wörlen nach Passau. Es entwickelte sich eine lebenslange Freundschaft zu Otto Modersohn und zu Fritz Stuckenberg (1881–1944). Mit einer Ausbildungsempfehlung des Direktors der Kunsthalle Bremen, Emil Waldmann, kam Fritz Fuhrken als Student an die Kunstakademie Kassel (1925 bis 1927). Seine Lehrer waren Michel, Düllberg, Kay Heinrich Nebel (1888–1953) und Curt Witte (1882–1959), bei dem Fuhrken Meisterschüler wurde. Nach dem akademischen Zeichenlehrerexamen folgte ein Lehramt in Bremen. Mit seinen Schülern trug er eine beachtliche Sammlung von Bodenfunden in Bremen zusammen, die den Direktor des Bremer Focke-Museums, Ernst Grohne, 1940 zu einer Jahresschrift veranlasste. Neue Begeisterung für Vincent van Gogh und Paul Cézanne. Fuhrkens künstlerischer Weg führte über die Neue Sachlichkeit zu einer versachlichten Bildwelt. In seinen Landschaften entwickelte sich ein expressiver Pinselduktus mit fast autonomer Wirkung der Farben. Seine Motive fand er in Norddeutschland und in Alltagsdingen sowie auf Reisen durch Deutschland, Frankreich und Norwegen. Malaufenthalt 1936 in der ehemaligen Künstlerkolonie Dötlingen und im Sommer 1939 in Kloster auf Hiddensee.1939 wurde Fuhrken einberufen. Erneut kam er nach Russland, dann nach Frankreich. Es entstanden dokumentarische Skizzen und Zeichnungen der Landschaft oder Zeichnungen zu Kriegszerstörungen. Als Angehöriger der 6. Armee erlebte Fuhrken im Januar 1943 die Vernichtung seiner Kompanie in Stalingrad. Weiterführende Künstler und Begriffe: Aquarell, Lithografie, Krieg, Historienmalerei, Holzschnitt, Stillleben, sakrale Kunst, LandschaftBitte beachten: Der Kaufpreis besteht aus Meistbot zuzüglich des Aufgeldes, der Umsatzsteuer sowie gegebenenfalls der Folgerechtsabgabe. Bei Normalbesteuerung (mit ° beim Schätzpreis gekennzeichnet) kommt auf das Meistbot ein Aufgeld in der Höhe von 24% hinzu. Auf die Summe von Meistbot und Aufgeld kommt die gesetzliche Umsatzsteuer hinzu. Diese beträgt 13% bei Gemälden, Aquarellen, Zeichnungen, Grafiken sowie Skulpturen und 20% bei Fotografien und allen anderen Objekten. Bei Differenzbesteuerung beträgt das Aufgeld 28%. Die Umsatzsteuer ist bei der Differenzbesteuerung inkludiert.

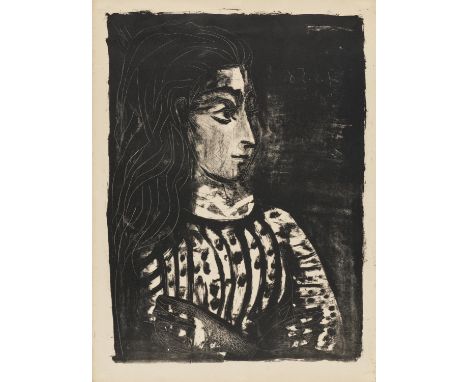

PICASSO, PABLO1881 Malaga - 1973 MouginsTitel: Jacqueline de Profil. Datierung: 1958. Technik: Lithografie auf Arches Velin (Wasserzeichen). Darstellungsmaß: 69 x 53cm. Blattmaß: 76 x 57cm. Herausgeber: Galerie Louise Leiris, Paris (Hrsg.). Rahmen/Sockel: Modellrahmen. Von Dezember 1957 bis Dezember 1958 arbeitet Picasso an einer Reihe von Lithografien, die seine zweite Ehefrau Jacqueline zeigen. Die sechs Platten werden mehrfach überarbeitet, auch nachdem der Druck einer Auflage der jeweils ersten Zustände vom Künstler freigegeben worden war.Unser Exemplar erfährt im Rahmen der Überarbeitung auch eine Umbenennung. Der erste Zustand trug noch den Titel "Buste de Femme au Corsage Blanc" (vgl. Lit.).Provenienz:- Galerie Brusberg, Berlin- Unternehmenssammlung Deutschland (1998 von Vorheriger erworben)Literatur: - Orozco, Miguel: Picasso Lithographs. Catalogue Raisonné, Vol. 1 Original Lithographs, Academia.edu 2023, WVZ.-Nr. 807, Abb. (anderer Zustand)- Güse, Ernst-Gerhard/Rau, Bernd: Pablo Picasso - Die Lithographien, Stuttgart 1994 (2. Aufl.), WVZ.-Nr. 668, Abb. (anderer Zustand)- Gauss, Ulrike: Pablo Picasso - Die Lithographie, Graphikmuseum Pablo Picasso Münster, Die Sammlung Huizinga, Ostfildern-Ruit 2000, Nr. 733, Abb. (anderer Zustand) - Bloch, Georges: Pablo Picasso - Tome I, Catalogue de l'oeuvre gravé et lithographié 1904-1967, Bern 1971 (2. Aufl.), WVZ.-Nr. 848, Abb. (I. Zustand vor Überarbeitung und Umbenennung)- Mourlot, Fernand: Picasso Lithograph, Paris 1970, WVZ.-Nr. 311, Abb. Voraussichtliche Versandkosten für dieses Los: Absprache nach der Auktion. Erläuterungen zum Katalog Pablo Picasso Spanien Kubismus Surrealismus Moderne Kunst Grafik 1920er Pferde Druckgrafik Lithografie Strand

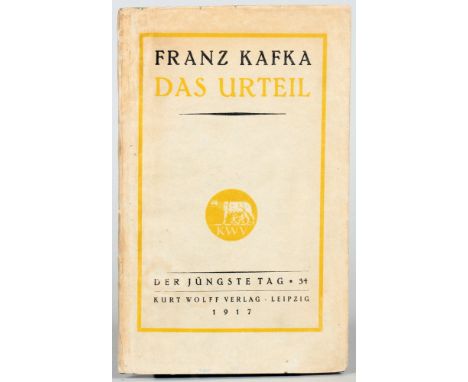

Franz Kafka. Das Urteil. Eine Geschichte. Leipzig, Kurt Wolff 1916. Originalbroschur mit hellem Originalumschlag mit Gelb- und Schwarzdruck.Erste Ausgabe, erste Bindequote. - Der jüngste Tag, Band 34. - Kafka schätzte die erstmals 1913 in der Zeitschrift »Arkadia« erschienene Erzählung sehr und setzte sich bei seinem Verleger mit Nachdruck für eine Einzelveröffentlichung ein: »Sie ist auch die mir liebste Arbeit und es war daher immer mein Wunsch, daß sie, wenn möglich, einmal selbständig zur Geltung komme« (Kurt Wolff. Briefwechsel eines Verlegers. 1966/67, Seite 39f.). - Unbeschnittenes Exemplar in der frühesten Umschlagvariante. - Dazu: Arkadia. Ein Jahrbuch für Dichtkunst. Herausgegeben von Max Brod. Leipzig, Kurt Wolff 1913. Halblederband mit eingebundenem illustriertem Originalumschlag. Enthält den Erstdruck von Kafkas Erzählung »Das Urteil« in der ursprünglichen Fassung. - Abgedruckt auf den Seiten 53-65 des Almanachs. - Franz Kafka schrieb die Geschichte im September 1912 in nur einer Nacht. »Mehrmals in dieser Nacht trug ich mein Gewicht auf dem Rücken. [...] Nur so kann geschrieben werden, nur in einem solchen Zusammenhang, mit solcher vollständigen Öffnung des Leibes und der Seele.« (zitiert nach Dietz).21,5 : 13,5 cm. 28, [4] Seiten. - Umschlagrücken unauffällig erneuert. - Titel am Oberrand mit verblasstem Besitzvermerk.Dietz 31 und 20. - Raabe/Hannich-Bode 146.4. - Smolen/Stammerjohann 34.1.A.1

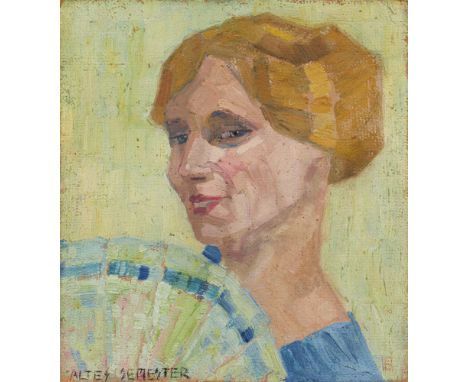

Max Ernst, Altes SemesterÖl auf Karton. 27,1 x 24,4 cm. Gerahmt. Unten rechts rosafarben monogrammiert 'ME' (ligiert), unten links betitelt 'ALTES SEMESTER'. Rückseitig von fremder Hand mit Tusche bezeichnet 'Original von Max Ernst, Bonn SS 1912'. - In farbfrischer Erhaltung, mit unauffälligen Randmängeln.Spies/Metken 60ProvenienzPrivatsammlung Brühl; Kunstarchiv Wilhelm F. Arntz, Haag; Kunsthaus Lempertz, Auktion 532, 3.5.1973, Lot 205; Privatsammlung Baden-WürttembergLiteraturIna Ewers-Schultz, Rendezvous bei August Macke: Robert Delaunay - Guillaume Apollinaire - Max Ernst. 1913, Ausst. Kat. August Macke-Haus Bonn 2003, S. 186f.Mit dem Gemälde „Altes Semester“ kommt ein frühes Werk von Max Ernst zum Aufruf. Dargestellt ist eine junge Frau, deren schmales Gesicht Ernst mit hellem Grün, Blau, Rosé und Ocker kontrastreich modellierte. Abgesehen von der lichten Farbwahl verrät auch der sichtbare, pastose Farbauftrag die Kenntnis der rheinischen Expressionisten, vor allem die künstlerische Auseinandersetzung mit dem Schaffen August Mackes. Max Ernst war als Student an der Universität Bonn in den Fächern Germanistik, Philosophie und Kunstgeschichte eingeschrieben, als er 1911 den vier Jahre älteren August Macke in Bonn kennenlernte. Wie Patrick Blümel schreibt, war „die künstlerische Entwicklung von Max Ernst vor dem Ersten Weltkrieg […] insbesondere durch die enge Freundschaft zu Macke geprägt“ (Max Ernst und die Zeit um den Ersten Weltkrieg, Ausst. Kat. Brühl 2014, S. 57). In Orientierung an den nahsichtigen, farbintensiven Porträts von Macke zeichnete sich ab 1912 in Ernsts Schaffen eine deutliche Akzentverschiebung ab. So rückte er die blonde Frau nah an den unteren Bildrand und trug die Farben mit breitem Pinsel auf. Max Ernst war aber schon zu seiner Studienzeit ein experimentierfreudiger Künstler, der die aktuellen expressionistischen Bildmittel nicht einfach kopierte, sondern dazu verwandte, ein farblich höchst eigenwilliges Porträt einer Frau zu schaffen, die mit einladendem Blick und Fächer mit dem Betrachter kokettiert. In der rheinischen Kunstszene nahm Macke eine Schlüsselrolle ein, indem er gleichgesinnte Künstler um sich scharte, in deren Reihen er auch den jungen Ernst aufnahm. Im Jahr 1912 eröffnete er ihm auch den Zugang zur damaligen Avantgarde – sowohl zur Ausstellung des „Blauen Reiter“ im Bonner Gereonsklub als auch zur damals bahnbrechenden Schau des Sonderbundes in Köln.

Rombout van Troyen (Amsterdam 1605 - Amsterdam 1657). Merkur erblickt Herse. Öl/Holz. 47 x 71 cm. R. u. sign. R. Troyen f. Fuge. Herse, eine der Töchter des mythischen Königs von Athen, trug zusammen mit ihren Schwestern Opfergaben zum Tempel, als Merkur sie erblickte und sich in sie verliebte. - Niederländischer Historienmaler. T. erlernte die Malerei im Atelier von Jan Pynas und spezialisierte sich auf Historien in phantasievoll-grotesken Landschaften. Mus.: St. Petersburg (Eremitage), Braunschweig (Herzog-Anton-Ulrich-Mus.), Haarlem, Göttingen u.a. Lit.: Vollmer, Bénézit, Bernt

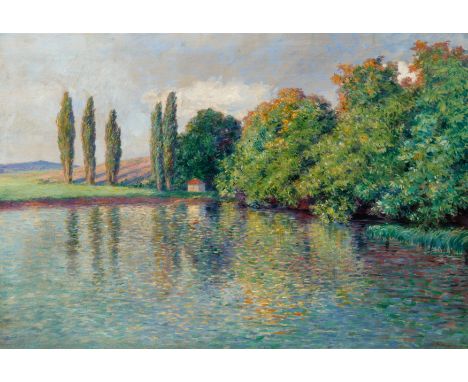

GLEICHEN-RUSSWURM, FREIHERR HEINRICH LUDWIG VON1836 Greifenstein - 1901 WeimarTitel: "Bonnländer Teich". Datierung: 1899. Technik: Öl auf Leinwand. Maße: 86 x 128cm. Bezeichnung: Signiert und datiert unten rechts: "Gleichen-Russwurm 99". Rahmen: Rahmen. Rückseitig:Auf der Leinwand: "Eigentum Dr. C. Rothe 1901", sowie auf dem Keilrahmen Etikett Kunsthandlung Cassirer mit Nummer 1295 und verschiedene Nummern, u.a. "G.R. 10/2".Literatur: B. Echte und W. Feilchenfeldt (Hrsg.): "Das Beste aus aller Welt zeigen". Kunstsalon Bruno und Paul Cassirer, Die Ausstellungen 1898-1901, Bd. I, Wädenswil 2011, S. 370 u. 382.Provenienz: Privatbesitz, Deutschland;Auktion Phillips Deutschland, Düsseldorf 14.05.1993;Sammlung Rothe, später Mannes, Weimar 1901-1923;Kunsthandlung Bruno und Paul Cassirer, Berlin.Im Tiefstand der Sonne werfen fünf Pappeln lange blaue Schatten auf die rotbraune Erde, während in den Wipfeln der Laubbäume die letzten Sonnenstrahlen die Blätter in leuchtendes Goldgelb tauchen. Die Natur steht im Zenit ihres Wachstums und präsentiert sich in üppigem Grün. Der Künstler interessiert sich gleichermaßen für die Darstellung der Landschaft wie für deren Abbild auf dem Wasser, dem er beinah die Hälfte der Leinwandfläche widmet. In der Reflexion des sanft bewegten Weihers zerlegt er die Formen der umliegenden Vegetation und des wolkigen Himmels nahezu pointillistisch in ihre Einzelfarben. Die Naturverbundenheit und die Betonung des Augenblicks sowie die skizzenhafte Malweise im Freien, wie sie im 19. Jahrhundert mit dem französischen Impressionismus aufkamen, faszinierten den Künstler Heinrich Ludwig von Gleichen-Rußwurm. Der in Unterfranken geborene einzige Enkel von Friedrich Schiller und Patenkind von König Ludwig I. von Bayern absolvierte zunächst eine landwirtschaftliche Ausbildung, um als Gutsherr zu arbeiten. Nach dem frühen Tod seiner jungen Frau begann er eine Ausbildung in Landschaftsmalerei an der Großherzoglich-Sächsischen Kunstschule in Weimar, wo er unter anderem von Stanislaus von Kalckreuth und den Künstlern Max Schmidt und Theodor Hagen unterrichtet wurde.Ein entscheidender Wendepunkt in Gleichen-Rußwurms künstlerischer Entwicklung war seine Reise nach Frankreich im Jahr 1876. Hier lernte er die Schule von Barbizon kennen, die in ihrer Hinwendung zur realistischen Naturdarstellung als Vorreiter des Impressionismus gilt. Gleichen-Rußwurm malte bevorzugt Landschaften und Szenen des ländlichen Lebens, insbesondere in seiner Heimat, in Weimar und auf Reisen, etwa an die Nordsee. Er war bekannt dafür, dass er seine Motive direkt vor Ort in leuchtenden Farben malte und einen groben, pastosen Pinselstrich bevorzugte, der vor allem das Spätwerk prägt. Zu diesem gehört auch das vorliegende bedeutende Gemälde "Bonnländer Teich". Es zählt, wie das Gemälde "Die Große Bleiche" (1889), das wir 2018 zu einem internationalen Rekordpreis verkaufen konnten, zu einem seiner Hauptwerke und ist vermutlich das letzte große Bild, das der Künstler schuf. Eine um 1900 entstandene Farblithografie zeigt dieselbe Ansicht des Teichs (Ausst.-Kat. "Landschaft im Licht", 2010, S. 203, Abb. 53), der sich in direkter Nachbarschaft zu Schloss Greifenstein befindet, dem Stammsitz des Adelsgeschlechts am Rand des Dorfes Bonnland, in dem der Künstler aufwuchs. Im Jahr 1900 wurde das Gemälde bei Bruno und Paul Cassirer in Berlin präsentiert. In der Ausstellung hing es u.a. neben Werken von Claude Monet, Camille Pissarro, Alfred Sisley, Carl Strathmann, Max Liebermann, womit ihn der Kunstsalon klar in den Kontext der französischen Malerei stellte. "Am glücklichsten tritt Gleichen-Rußwurms Können in dem [...] 'Bonnländer Teich'" zu Tage, rühmt die zeitgenössische Presse das Werk und dessen eindrucksvolle Lichtstimmung. Gleichen-Rußwurm galt schon zu Lebzeiten als bedeutender Vertreter des Impressionismus in Deutschland, geriet aber nach seinem Tod weitgehend in Vergessenheit. Erst nach dem Zweiten Weltkrieg und später, insbesondere durch die Ausstellung "Der deutsche Impressionismus" 2010 in der Kunsthalle Bielefeld wurde sein Werk wiederentdeckt und seine Bedeutung jüngst durch die Retrospektive "Landschaft im Licht" 2021/22 in Würzburg und Weimar bestätigt. Er war einer der ersten deutschen Künstler, die sich dem Impressionismus zuwandten und trug maßgeblich dazu bei, die zukunftsweisende Kunstströmung in Deutschland zu etablieren. Voraussichtliche Versandkosten für dieses Los: Absprache nach der Auktion.Erläuterungen zum Katalog Freiherr Heinrich Ludwig von Gleichen-Russwurm Deutschland Impressionismus Weimarer Malerschule 2.H. 19.Jh. Gemälde Rahmen Landschaft Malerei See

A small collection of miscellanea - including an Asprey oxblood leather desk stand with perpetual calender and two pen holders, 28cm long; an oval brass tobacco box, 10.3cm high; a 1950s boxed Auto Bridge game, Deluxe Pocket Model No. PA; a vintage garden trug; a pair of wooden book ends by Barlow, USA; a pair of oak, leather and brass bellows (a/f); etc.

Seltene frühe Ausformung des betrunkenen FischersPorzellan, farbiger Aufglasurdekor, Goldakzent. Gebückt und unsicher stehende Männerfigur mit Fischen in beiden Händen. Der Mund geöffnet, auf dem Kopf eine blaue Mütze mit gelbem Aufschlag. Gekleidet in ein weißes zerrissenes Hemd mit einem goldenen Knopf oben, darüber eine eisenrote Jacke mit gelbem Futter, dazu graue Hosen mit gelbem Aufschlag. Unglasierter, gelochter und brandgerissener Boden mit schwach erkennbarer Blaumarke Schwerter. Vorderer unterer Teil der Reuse abgebrochen, mit Resten einer älteren Restaurierung, der Fisch in der linken Hand wieder angefügt. H 18 cm.Meissen, das Modell von Johann Joachim Kaendler, Dezember 1738, die Ausformung zeitnah.Ulrich Pietsch transkribierte für die Publikation von 2002 erstmals komplett die im Sächsischen Hauptstaatsarchiv Dresden lagernden Arbeitsberichte Kaendlers. Er trug damit einer zu einer erheblich erleichterten Identifikation der Schöpfungen des Bildhauers bei. Im Bericht der Feierabend-Arbeiten vom Dezember 1738 ist diese Figur in den entscheidenden Details genauestens beschrieben: "Ein Fischer mit aufgewickelten Bein Kleidern, die Fische so er gefangen, trägt er theils in seinem Busen, Schubsacken und Händen, auf dem Rücken hat er einen Kober, worin Krebße, welches alles zu sehen, und neben sich hat er ein Fisch Reißer liegen." Diese Figur des Fischers weist all das auf: Die Fischköpfe, die in Brusthöhe aus dem Hemd ragen, der Fisch im Hosenschlitz, die Korbtasche mit dem Hummer auf dem Rücken und die Fischreuse, die, zwar beschädigt, aber vorhanden ist. Die Darstellung verbildlicht den Zustand der Trunkenheit in seltenem Realismus. Dennoch war sie erfolgreich. Die Meissner Manufaktur produzierte Wiederauflagen. Mit jeder Überarbeitung des abgenutzten vorherigen Modells gingen Details verloren. Somit kennen wir heute einige ebenfalls zeitnahe Ausformungen, die diesen Fischer in zwar gleicher Körperhaltung, wenn auch mit deutlich reduziertem Fischbestand und ohne Reuse zeigen.ProvenienzRheinische Privatsammlung.LiteraturVgl. Sigalas/Chilton (Hg), All Walks of Life. A Journey with the Alan Shimmerman Collection, Toronto-Stuttgart 2022, Kat. Nr. 20.Vgl. Kunze-Köllensperger, Collection Franz E. Burda. Meissen. Figuren, Dosen und Tafelgerät aus dem 18. Jahrhundert, 1997, S. 145, Kat. Nr. 76.S.a. Pietsch, Die Arbeitsberichte des Meissener Porzellanmodelleurs Johann Joachim Kaendler 1706 - 1775, Leipzig 2002, S. 59.

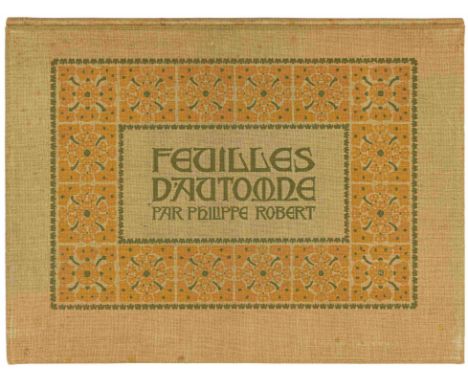

Jugendstil - - Robert, Philippe. Feuilles d'automne. Préface de Philippe Godet. Mit 18 montierten Farbtafeln sowie ornamentalen Bordüren, zahlreichen Initialen, ornamentalen Titeleinfassungen, Zierleisten und Vignetten von Eugène Grasset. Le Ried-sur-Bienne, Selbstverlag des Verfassers, 1909. 45 S., 1 Bl. 50 x 37 cm. Ornamental illustrierter Original-Leinwandband (gering fleckig, teils wenig lichtrandig).Erste Ausgabe. - Exemplar Nummer 918 einer nicht genannten Auflage. - L'Art Ancien, Kat. Jugendstil 505 - Longchamp 2497. - Das luxuriös ausgestattete Jugendstilwerk entspringt der kongenialen Zusammenarbeit zweier Wegbereiter des Schweizer Art Nouveau: Eugène Grasset (1845-1917) und Philippe Robert (1881-1930). Roberts Arbeiten waren zunächst rein botanischen und zoologischen Darstellungen gewidmet, gewannen aber, vom Jugendstil beeinflusst, zunehmend ornamentalen Charakter. - Eugène Grasset, "the first book and poster artist of his generation to create a typographic font" (Garvey 386), trug die außergewöhnliche Schrifttype bei, die reich mit farbigen Bordüren verziert, zu den wichtigsten Beiträgen des Schweizer Jugendstils gehört. - Die 18 leuchtend farbigen Tafeln - die ersten zwölf zeigen naturalistische Blätterstudien, die folgenden sechs stilisierte Arrangements (Entwürfe für Fayence-Vasen, Papiermuster, Stoffe, Tapeten etc.) - wurden auf Kunstdruckpapier gedruckt und auf hellgraues Fabriano-Bütten montiert. - Jede Tafel mit den Pflanzennamen in Französisch und Latein, gedruckt mit kleiner Bordüre auf einem Seidenvorblatt. - Schönes Exemplar.

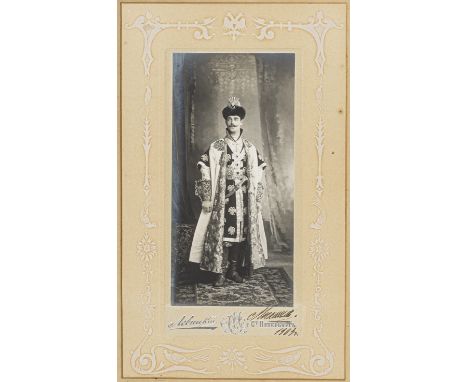

Europa - Russland - - Michail Alexandrowitsch Romanow in einem Bojarenkleid des 17. Jahrhunderts auf dem Kostümball im Winterpalast 1903. Silbergelatine auf ornamental verziertem Unterkarton, mit dem silbergeprägten Photographensignet von Levitsky, St. Petersburg. Darüber mit der eigenhändigen Unterschrift des Großfürsten Michail von Russland sowie der handschriftlichen Datierung. Photoformat: 19,5 x 9,5 cm. Unterkarton: 28,5 x 17 cm.Großfürst Michail von Russland (1878-1918), Bruder des letzten russischen Zaren Nikolaus II., posiert hier in der historischen Tracht eines Bojaren. Im Februar 1903 fand im Petersburger Winterpalast der letzte spektakuläre Ball in der Geschichte des Russischen Reiches statt, bei dem nach Michails eigenen Worten "ein neues und feindseliges Russland durch die großen Fenster des Palastes blickte. Während wir tanzten, streikten die Arbeiter und die Wolken im Fernen Osten hingen gefährlich tief." (Vgl. Andrei Maylunas/Segei Mironenko. A Lifelong Passion. London, 1996, S. 226). Die gesamte kaiserliche Familie erschien in Hofkleidung aus dem 17. Jahrhundert, teils kostbare Originalstücke, die eigens aus dem Kreml gebracht wurden. So trug der Zar Nikolaus II. das Kleid von Alexis, dem zweiten Romanow-Zaren, ganz in Himbeer, Gold und Silber, Kaiserin Alexandra erschien als Maria Miloslawskaja. Sie trug einen Sarafan aus Goldbrokat, der mit Smaragden und Silberfäden besetzt war, und ihre Ohrringe waren so schwer, dass sie ihren Kopf kaum beugen konnte. Großherzog Michail hatte sich von seiner Mutter einen großen Diamantschmuck geliehen, den er an seiner Pelzmütze trug und angeblich verloren haben soll. - Mit den Kabinettphotographien der kostümierten Zarenfamilie wurde das von Sergei Lwowitsch Lewizki in St. Petersburg gegründete und von seinem Sohn fortgeführte Photostudio beauftragt. - Die Photographie im Randbereich leicht ausgesilbert, der Unterkarton minimal fleckig und schwach gebräunt, dieser auf einen Papierumschlag kaschiert, der schwach wasserrandig und stärker gebräunt ist.

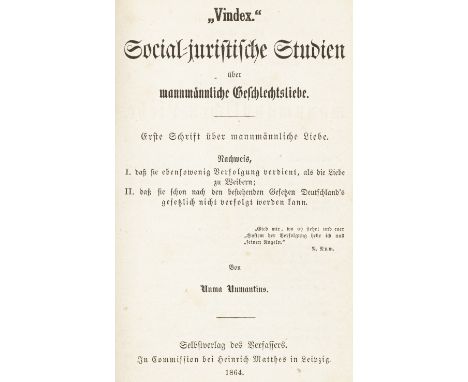

Homosexualität - - Ulrichs, Karl Heinrich. Forschungen über das Räthsel der mannmännlichen Liebe. Hefte 1-7 (von 12).- Leipzig, Selbstverlag und Matthes in Kommission (Hefte 1-5); Kassel, G. Württemberger (Heft 6); Schleiz, Hübscher (Heft 7), 1864-1868. 20 x 12,5 cm. - Heft 1: "Vindex." Social-juristische Studien über mannmännliche Geschlechtsliebe. Erste Schrift über mannmännliche Liebe. Nachweis, I. daß sie ebensowenig Verfolgung verdient, als die Liebe zu den Weibern; II. daß sie schon nach den bestehenden Gesetzen Deutschland's gesetzlich nicht verfolgt werden kann. Von Numa Numantius. XII, 28 S. - Heft 2: "Inclusa", Anthropologische Studien über Mannmännliche Geschlechtsliebe, XII, 72 S. - Heft 3: "Vindicta": Kampf für Freiheit von Verfolgung. Criminalistische Ausführungen und legislatorische Vorschläge. Forderung einer Revision der bestehenden Criminalgesetze. Urnische Tageschronik. XXIV, 28 S. - Heft 4: "Formatrix". Anthropologische Studien über urnische Liebe. Naturwissenschaftlicher Theil B. Darstellung der geschlechtlichen Natur der Urninge in ihren Einzelheiten. Schlüssel zum Räthsel des Uranismus und der urnischen Varietäten. XVIII, 66 S. - Heft 5: "Ara spei". Moralphilosophische und socialphilosophische Studien über urnische Liebe. Verhältniß der urnischen Liebe zur Moral, Christhenthum und sittlicher Weltordnung, Moralische Berechtigung der urnischen Liebe. Urnisches Liebesbündnis. Urnischer Conflict und seine Lösung. Der Liebe Ausnahmestellung in der sittlichen Weltordnung. Hoffnung. XXIV, 93 S. - Heft 6: "Gladius furens". Das Naturrätsel der Urningsliebe und der Irrtum als Gesetzgeber; Eine Provokation an den deutschen Juristentag. 52 S. - Heft 7/I: "Memnon". Die Geschlechtsnatur des mannliebenden Urnings. Eine naturwissenschaftliche Darstellung. Körperlich-seelischer Hermaphroditismus. Anima muliebris virili corpore inclusa. XX, 50 S. - Heft 7/2: "Memnon" Abtheilung II. XXXVi, S. (51)-135, 2 Bl. (letztes Blatt wohl hinterer Original-Umschlag mit Verlagsanzeigen). Dekorativer roter Lederband der Zeit mit Rückenvergoldung und goldgeprägtem Rückentitel, Vorderdeckel mit goldgeprägtem Signet, die hintere Decke mit blindgeprägtem Signet, Deckelfileten, Heft 5 mit mitgebundenem Original-Umschlag (leicht berieben). Insgesamt erschien bis 1870 eine Folge von 12 Heften. - Herzer 157-163 - Richter, Sexualwissenschaft III, 292. - Ab 1868 (Heft 6) bekannte sich der bedeutende Philologe und Jurist Ulrichs (1825-1895) auch öffentlich zu seinem Namen und seiner Homosexualität. - Seine Schriften gelten zu Recht als Ausgangspunkt der homosexuellen Emanzipationsbewegung. - Ulrichs prägte für den homosexuellen Mann den Begriff "Urning", die männliche Homosexualität bezeichnete er als "Uranismus" (der Begriff Homosexualität wurde erst 1869 durch den österreichisch-ungarischen Schriftsteller Karl Maria Kertbeny geprägt). Das hier vorliegende erste Heft der Reihe "Vindex" (= Verteidiger) ist die erste gedruckte Schrift im deutschsprachigen Raum, die für die Rechte der Homosexuellen eintritt; 1867 trug Ulrichs seine Forderungen auf dem Deutschen Juristentag in München erstmals öffentlich vor (Heft 6), was tumultartige Szenen hervorrief. Auch Friedrich Engels äußerte sich gegenüber Karl Marx äußerst abfällig. - Ulrichs Forderung einer "urnischen Ehe", auf höchstes Unverständnis seiner Zeitgenossen stoßend, ist in Deutschland am 1. 10. 2017 Realität geworden. - Die Reihenfolge der Bindung der Hefte ist wie folgt: 2, 4, 5, 1, 3, 6, 7/I und 7/2. - Teils gering stockfleckig. Ansprechend gebundenes, sehr gutes Exemplar der außergewöhnlichen, seltenen und wichtigen Folge mit dem bedeutenden ersten Heft!

AUFWENDIGES AMETHYST-TÜRKIS-BIB-COLLIER UND OHRCLIPS. Datierung: Um 1970/1980. Material: 750/- Gelbgold, getestet. Gesamtgewicht: ca. 350,0 g. Maße: Länge Collier 40,0 cm, Länge Mittelstück 11,0 cm. Diamanten: Ca. 224 Brillanten zus. ca. 11,1 ct., H-I/VS1-SI2, 22 Diamanten im Karré-, Baguette- und Trapez-Schliff zus. ca. 1,3 ct., H-I/VS1-SI2. Edelsteine: 1 Amethyst im Tropfen-Schliff ca. 69,0 ct., 27 Amethyste im Emerald-Schliff, 3 ovale, facettierte Amethyste, zus. ca. 291,0 ct., ca. 292 runde und ovale Türkise im Cabochon-Schliff zus. ca. 102,0 ct. Beschreibung: Ein sehr opulentes, aufwendig gearbeitetes Set, besetzt mit feinsten Farbsteinen. Das Collier gleicht demjenigen aus dem ikonischen Amethyst-Türkis-Set von Wallis Simpson, 1937 - 1986 Herzogin von Windsor, das sie 1953 zu einer Gala in Versaille trug. Das Original wurde 1947 von Cartier für die Herzogin entworfen und als Teil ihrer Kollektion am 2. April 1987 bei Sotheby's in Genf versteigert. Abgebildet im Buch "Sotheby's Great Sales 1987-88", 1. Auflage, S. 19, damals versteigert für CHF 907.500. Heute ist es Teil der Sammlung Cartier. Das hier angebotene Set ist ein Beweis dafür, dass die Sammlung an herausragenden Schmuckstücken der Herzogin nach wie vor eine Inspirationsquelle für modernes Schmuckdesign darstellt . Voraussichtliche Versandkosten für dieses Los: Deutschland: 100,00 Euro inkl. 15,97 Euro MwSt EU: 32,00 Euro inkl. 5,11 Euro MwSt Weltweit: 80,00 Euro inkl. 12,77 Euro MwSt zzgl. VersandversicherungErläuterungen zum Katalog Schmuck Moderner Schmuck Set Gelbgold Farbsteine

HERMÈSKelly 28. Herkunft: Frankreich. Datierung: 1973. Material: Rouge H, Boxcalf-Leder, goldene Hardware. Beschreibung: Hinteres Innenfach mit Reißverschluss, zwei vordere Innentaschen ohne Reißverschluss,einfacher Henkel inkl. Clochette mit Schlüsseln und Schloss. Karton und Staubbeutel vorhanden. Mit originalem schmalem Schulterriemen sowie später erworbendem breiterem Canvas-Gurt in passender Farbe.Die Kelly Bag von Hermès zählt heute zu den bekanntesten und begehrtesten Handtaschen der Welt. Entworfen in den 1930er-Jahren unter dem Namen Sac à dépêches, wurde das Modell 1956 schlagartig berühmt, als Fürstin Gracia Patricia von Monaco es auf einem Foto trug, um ihre Schwangerschaft zu verbergen - ein Bild, das um die Welt ging. Die Öffentlichkeit begann daraufhin, die Tasche "Kelly" zu nennen - ein Name, den Hermès erst 1977 offiziell übernahm.Die beiden hier präsentierten Taschen stammen aus den Jahren 1973 und 1975 und wurden somit noch vor der offiziellen Umbenennung gefertigt - zu einer Zeit, als das Modell zwar offiziell noch anders hieß, aber längst als "Kelly" bekannt war.Beide Exemplare sind in der seltenen Größe 28 gearbeitet - eine Variante, die in den 1970er-Jahren nur in geringen Stückzahlen produziert wurde, da größere Modelle als praktischer galten. Die Kombination aus Herstellungszeitraum, Format und Erhaltungszustand macht diese Stücke heute besonders interessant für Sammler:innen und Kenner:innen der Hermès-Geschichte. Voraussichtliche Versandkosten für dieses Los: Deutschland: 100,00 Euro inkl. 15,97 Euro MwSt EU: 32,00 Euro inkl. 5,11 Euro MwSt Weltweit: 80,00 Euro inkl. 12,77 Euro MwSt zzgl. VersandversicherungErläuterungen zum Katalog Hermès Fashion Kelly 28

Claus Meyer(1856 Linden b. Hannover - 1919 Düsseldorf) attr.; "Drei Alte und drei junge Katzen" (auch betitelt "Alte und junge Katzen", "Böse Zungen" oder "Neuigkeit"). OriginaltitelGenremotiv aus dem 15. Jh. in einem sparsam möblierten Interieur mit drei sitzenden Frauen in vertrautem, lebhaftem Gespräch; eine etwas jüngere auf einem Faltstuhl zur Linken ist fast von hinten gesehen, die älteste zur Rechten erhebt, eine Klatschgeschichte vortragend, die rechte Hand. Zu ihren Füssen drei junge Katzen an einem gelben Milchnapf. Meyer war ein Schüler von August von Kreling, Alexander Wagner und Ludwig von Löfftz an der Münchener Akademie. Der Künstler unternahm eine Reihe von Studienreisen nach Belgien und in die Niederlande, wo er die Motive für seine Gemälde mit altholländischen Szenen fand. 1885 schuf Meyer das Gemälde "Alte und junge Katzen", das er 1886 in der Kunstausstellung in Hannover zeigte (dort betitelt "Neuigkeit") und das im selben Jahr von der Gemäldegalerie in Dresden erworben wurde. Zur Popularität des Gemäldes trug die Zeitschrift "Die Gartenlaube" bei, die es 1887 als Stich publizierte (dort betitelt "Böse Zungen"); außerdem wurde es 1889 auf der Weltausstellung in Paris gezeigt. Öl/Lwd., doubl.; l. u. monogr. "CL". 82,5 cm x 102 cm. Rahmen.Vgl. Boetticher, Bd. II/1, S. 31, Nr. 6.Attributed to Claus Meyer. Oil on canvas, relined. Monogrammed "CL".

Italienischer Maler oder italienische Malerin des Barock(Tätig 1. Hälfte 17. Jh.)Sophonisba mit dem GiftkelchÜberlebensgroßes Bildnis in prunkvollen, dunkelblauen und goldgelben Brokat-Gewändern und -Turban, in ihrer rechten Hand einen goldenen Kelch haltend. Hinter ihr ein dunkelgrüner Brokatvorhang, auf der rechen Bildseite eine Landschaft mit großem Zelt. In seiner Stofflichkeit und der Darstellung Sophonisbas selbst in ihrer ganzen Schönheit herausragendes Gemälde, das zweifellos auf ein Werk eines bedeutenden italienischen Meisters (oder einer Meisterin) schließen lässt. Die dargestellte Sophonisba war die Tochter des karthagischen Feldherrn Hasdrubal und 205-203 v. Chr. Königin von Numidien. Im Zweiten Punischen Krieg profilierte sie sich durch ihre unbeugsame, tugendhafte Haltung, indem sie einen Giftbecher trank, um der drohenden römischen Gefangenschaft zu entgehen. Dies trug ihr die Bewunderung der Nachwelt ein, seit der italienischen Renaissance wurde Sophonisba (wie die ebenso gerühmte Lukretia) ein Thema in Literatur und Kunst. In der italienischen Malerei des 17. Jhs. widmeten sich u. a. Mattia Preti (1613 - 1699) und nicht zuletzt Diana de Rosa gen. Annella di Massimo (1602 - 1643) der Sophonisba. Letztere hat in ihrem Oeuvre Frauen als von großer Individualität geprägte Heldinnen prominent in Szene gesetzt, wohl beeinflusst durch die ebenfalls in Neapel tätige Artemisia Gentileschi (1593 - nach 1654). Öl/Lwd., doubl.; 129 cm x 92 cm. Rahmen.Das Gemälde ist auf der Rahmenplakette und einem Sammlungsetikett fälschlich dem Schweizer Porträtmaler Jakob Emanuel Handmann (1718 - 1781) zugeschrieben. Italian painter or paintress active first haft 17th century. Oil on canvas, relined. Wrong attribution to the Swiss portrait painter Jakob Emanuel Handmann (1718 - 1781) on a frame placque and a collection label.

Björn Weckström, Halskette 'Monolith', 1974Acryl, Sterlingsilber. Entwurf Björn Weckström für Lapponia, Ausführung 1974. Im Jahr 1977 trug die Schauspielerin Carrie Fisher diese Kette in ihrer Rolle als Prinzessin Leia im Film “Star Wars”. L. 40 cm. Gewicht 60 g. Bezeichnet mit Herstellermarken, Feingehalt, Finnischer Silberpunze und Jahrespunze: Lapponia-Krone, FINLAND LAPPONIA, 925, Krone (Nationalmarke), V7 für 1974.

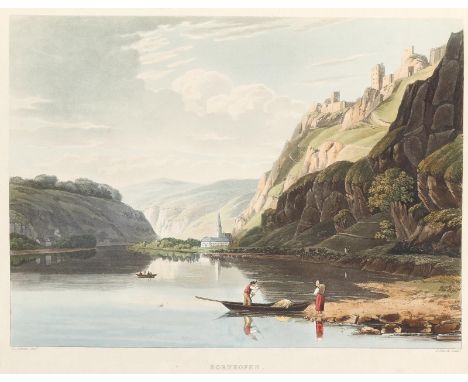

Gerning,J.I.v.: Picturesque Tour along the Rhine, from Mentz to Cologne: With Illustrations of the Scenes of Remarkable Events, and of Popular Traditions. Translated from the German by John Black. London, Ackermann 1820. Gr.4°. Mit 24 kolor. Aquatintatafeln u. 1 gest. grenzkolor. Faltkarte. XIV S., 1 Bl., 178 S. Dunkelgrüner Hmaroquin d. Zt. mit Rverg. u. Goldschn. (Tls. best. u. berieb.). Abbey, Travel, 217. Schmitt, Rheinbeschreibungen, 84. Tooley, 234. - Das bekannteste Reisebuch des Frankfurters von Gerning (1767-1837) erschien 1819 unter dem Titel "Die Rheingegenden von Mainz bis Cölln." - Die hier vorliegende englische, zugleich die erste illustr. Ausgabe, trug entscheidend zur Popularisierung der Rheinromantik bei. Eine illustr. deutsche Ausgabe erschien dann 1823. Die Ansichten nachAquarellen von Christian Georg Schütz d.J., gest. v. T.Sutherland sowie einige von D.Hawell. - Die Ansichten: Bornhofen, Mainz, Biebrich, Johannesberg, Bingen, Mäuseturm, Schloss Fürstenberg, Bacharach, Pfalz bei Kaub, Oberwesel, Turmberg, Liebenstein, Brauchbach, Johanneskirche in Lahnstein, St. Goarshausen mit Rheinfels, Lachsfischerei an der Loreley, Boppard, Koblenz und Ehrenbreitsein, Andernach und Neuwied, Engers und Sayn, Hammerstein, Drachenfels und Rolandseck, Godesberg und Siebengebire, Köln. - Titel alt hinterlegt, die ersten 3 Textbl. angerändert, etw. gebräunt, tls. etw. fleckig, Anfang ob. etw. gelockert.

-- Die Weimarer Kulturszene-- Arnim, Bettine von, geb. Brentano, Schriftstellerin (1785-1859). 2 eigh. Brief-Entwürfe ohne Unterschrift. Zus. 5 S., eng beschrieben. 2 Doppelbl. Gr. 4to /28,5 x 22,5 cm). O. O. 8.I.1854 bzw. ohne Datum.Diese sehr persönlichen, unverblümten und detaillierten Entwürfe geben nicht nur einen bemerkenswerten Einblick in die emotionale und ästhetische Welt einer Schlüsselfigur der deutschen Romantik, sondern sind auch ein Fenster in das musikalische und kulturelle Leben in Weimar kurz nach dem Tod (im Juli 1853) von Karl Friedrich, Großherzog von Sachsen-Weimar-Eisenach. Der Adressat, ein ungenannter Musiker - offensichtlich eine Person von beträchtlichem Talent - ist höchstwahrscheinlich Joseph Joachim (1831-1907). Bettine von Arnim, die Muse der literarischen Romantik, begegnete dem österreichisch-ungarischen Geiger, Komponisten und Dirigenten Joseph Joachim erstmals bei einem Konzert im November 1852 in Weimar, wo er seit Herbst 1850 Konzertmeister unter Franz Liszt war. Bettine und ihre Tochter Gisela trafen ihn wieder am 28. Oktober 1853, im Hause Robert und Clara Schumanns in Düsseldorf und Gisela überreichte Joseph Joachim das Manuskript der berühmten von Schumann, Brahms und Albert Dietrich gemeinsam komponierte "F-A-E-" Sonate. "Frei Aber Einsam" war zu dieser Zeit die von den deutschen Romantikern übernommene Lieblingsdevise Joachims. Im Sommer 1854 reiste Joachim nach Berlin und musizierte im Hause von Arnim.Bettine von Arnim antwortet auf die Frage, was sie von ihm wolle, dass es ihr Wunsch sei, sein Vertrauen zu erlangen, und äußert den Wunsch, dass er sie bis zu ihrem Tode begleite. Sie äußert ihre Gedanken über sein Talent und über seine Musik, stellt sich vor, wie ihr Geist ihm die Flügel losbindet, damit er hoch aufsteigen kann, kritisiert Liszt und andere wegen ihres Mangels an musikalischen Ideen, und dass sie nur solche finden, die Ehre geben, aber nie von dem ausgehen, was sie persönlich erlebt haben, und sagt weiter, dass sie acht Tage in Weimar verbracht hat, als sie von Hannover zurückkam, wo sie wegen Hoffmann von Fallersleben gewesen sei, schreibt von Liszts müder Reaktion auf das vierstündige Dirigat des "Wilhelm Tell" und von ihrer Beobachtung, dass er [Liszt] Wagner nicht mehr kritisiere, obwohl er ihn insgeheim verfluche, weil er seiner überdrüssig sei, bevor er überhaupt anfange, seine Musik zu dirigieren, den Ratschlag, dass Weimar nichts für ihn sei, solange es "infiziert" sei, die Beobachtung, dass es Gift für sein späteres geistiges Leben sei, die Beschreibung der Kulturpolitik in Weimar und die Verunglimpfung Goethes, die Erörterung der Natur von Goethes Musikalität (". ... denn er war selbst Musik ...") und schließt mit einer amüsanten und dramatischen Anekdote über eine Szene mit Liszt, [Peter] Cornelius und ihr selbst, in der sie die Anwesenden dafür rügt, dass sie Platen für musikalischer als Goethe halten.Joachim hatte bereits 1853 die Konzertmeisterstelle am Hannoveraner Hof angetreten, die er bis 1868 innehatte. Diese Jahre, in denen 56 Kompositionen entstanden, waren seine fruchtbarsten als Komponist, auch beeinflusst vom Lisztschen Konzept einer Programmmusik. Unter Joachims zahlreichen Mentoren ist Bettine von Arnims Einfluss auf den jungen Musiker gar nicht hoch genug einzuschätzen. Bettine, die einst mit Goethe und Beethoven befreundet war, war eine glühende Musikliebhaberin und Amateurkomponistin mit unverblümten ästhetischen Ansichten. Durch ihre Mentorschaft wurde Joseph in dem romantischen Kult der Beethoven-Verehrung bestätigt, den Bettine mitbegründet hatte, ebenso wie in der Kunstreligion - der Sakralisierung der Kunst - wie sie im Hause Arnim praktiziert wurde. Bezeichnenderweise trug Bettine auch dazu bei, dass Joachim sich von Franz Liszt abwandte, den sie zunächst verehrte, mit dem sie sich aber zerstritten hatte. - Ein größerer Einriss.

Rilke, Rainer Maria, Dichter und Übersetzer (1875-1926). Eigh. Brief m. U. "R M Rilke". 4 S. Doppelbl. Kl. 4to. Schloss Berg am Irchel (Schweiz) 22.XI.1920.An den Schriftsteller Friedrich Burschell, mit dem als Übersetzer eine deutsche Gesamtausgabe der Werke von Charles-Louis Philippe geplant war. Äußert sich skeptisch über den "alten Plan" und erklärt seinen Mangel an Teilnahme. "... Sie wissen, welche arge und anhaltende Unterbrechung die letzten Unheilsjahre mir bereitet haben: So stehe ich ohnehin in lauter Nachholungen und Wiederaufnahmen und war vielleicht leichtsinnig, erwarten zu lassen, daß ich noch Neues nächstens in meinen Arbeitsfolgen unterzubringen verstünde. Die Entferung, in der ich wohne, trug das Ihrige dazu bei, meinen Anschluß an unseren Plan zu lockern: ich erfuhr nie, wie es eigentlich um seine Durchsetzung bestellt sei ...". Er werde jetzt längere Zeit in der Schweiz bleiben, und der Verleger Anton Kippenberg habe seinen Besuch in Aussicht gestellt, bei welcher Gelegenheit das Projekt noch einmal zur Sprache kommen könne. - Kleine Faltenrisse.

-

2273 item(s)/page